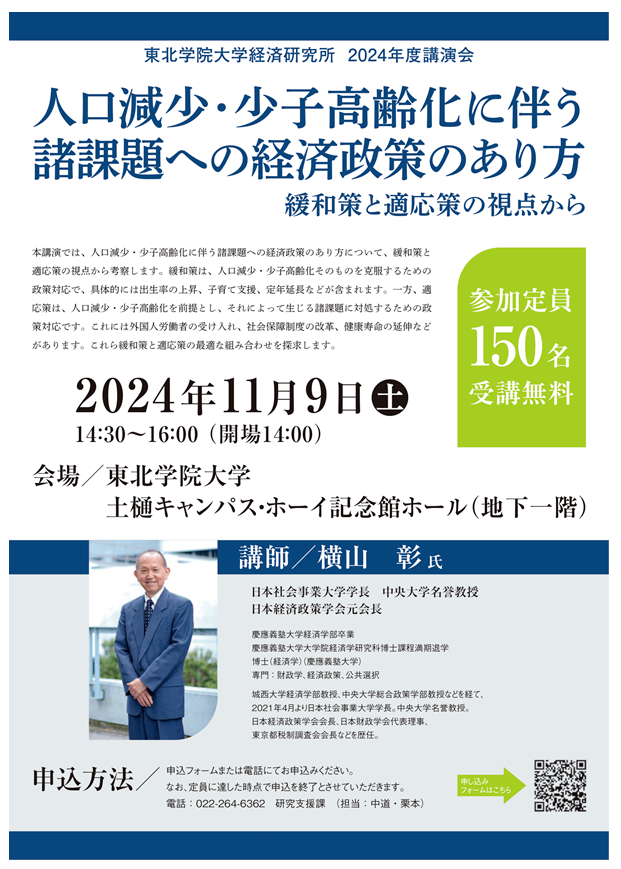

横山彰先生(日本社会事業大学学長)の講演会に参加しました(安部雅仁)

出所)東北学院大学ウェブサイト(https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/research/compatibility/-

2023.html)より

2024年11月9日に、東北学院大学(土樋キャンパス・ホーイ記念館ホール)において、横山彰先生(日本社会事業大学学長・中央大学名誉教授・日本経済政策学会元会長)の講演会が開催され、これに参加しました。

講演の概要は次の通りです。

本講演では、人口減少・少子高齢化に伴う諸課題への経済政策のあり方について、緩和策と適応策の視点から考察します。緩和策は、人口減少・少子高齢化そのものを克服するための政策対応で、具体的には出生率の上昇、子育て支援、定年延長などが含まれます。一方、適応策は、人口減少・少子高齢化を前提とし、それによって生じる諸課題に対処するための政策対応です。これには外国人労働者の受け入れ、社会保障制度の改革、健康寿命の延伸などがあります。本講演では、これら緩和策と適応策の最適な組み合わせを探求します。

横山先生には、昨年(2023年11月)に本学の公開講座でも講演していただきましたが、今回は、上記の概要に示されているように「外国人労働者の受け入れ、社会保障制度の改革、健康寿命の延伸」にも踏み込んだ内容でした。目次は次の通りです。

1.はじめに

2.人口減少・少子高齢化の事実確認

3.人口減少・少子高齢化に伴う諸課題

4.政策対応の経緯

5.緩和策と適用策

6.おわりに

1.において講演の趣旨・目的が説明された後に、2.では人口減少・少子高齢化の事実認識、3.ではこれに伴う諸課題を厚生労働省、内閣府、総務省の資料を用いて解説されました。この中で3.について次の7つが指摘され、具体的には①労働供給の減少、②国内市場・経済規模の縮小、③経済成長率の低下、④年金や医療・介護保険などの社会保障の保険給付額と公的負担額の増大、⑤現役世代の負担の増加、⑥地域・社会の担い手の減少、⑦行政サービス水準の低下です。

これらは日本の経済・社会の重要課題とされ、4.において、これまでの主な施策として少子化対策、年金と医療・介護それぞれの制度改革(改正)の経緯を整理された上で、5.の緩和策と適用策が取り上げられました。「緩和策」(mitigation policy)は、人口減少・少子高齢化そのものを克服するための政策対応、「適応策」(adaptation policy)は人口減少・少子高齢化を前提として、それによって生じる諸課題に対処するための政策対応をそれぞれ指しています。

「緩和策」として、出生率の上昇、子育て支援、定年延長の3つがあげられました。労働生産性は経済成長(広義には、社会保障財源の確保を含む)の基本的要因の一つであり、労働力を確保する施策の一つとしてこれら3つの重要性が指摘されました。しかし、少子化の要因(非婚化・晩婚化、女性の社会進出、子育てにより仕事を離れる際に失う所得〈機会費用〉、出生率の低下など)を踏まえ多様な施策が行われてきましたが、これまでの経緯を見る限り必ずしも成果が見られず、特に仕事と生活の両立困難に対する根本的な対策がほとんど行われてこなかったことが指摘されました。

「適応策」として、子ども・子育て政策の促進の他に、外国人労働者の受け入れ、社会保障制度の改革、健康寿命の延伸が重要になります。日本では、これらの重要性が指摘される一方、具体策の実践としては不十分で、多くの課題が残されています。今後も人口減少・少子高齢化が続く中で、社会保障給付費が増加することになります。

この場合には、社会保障制度(とりわけ年金と医療、介護の各制度)の改革が必要になりますが、横山先生が指摘されるように、外国人労働者の受け入れを進め、また健康寿命の延伸につなげる具体策が求められます。健康寿命の延伸については、各人の平均寿命と健康寿命の差を縮めることにより、QOLの長期的維持を実現しながら“健康で長く就労できる”社会を実現することが基本目的になります。

この他に、横山先生の講演では、コンパクトシティについても取り上げられました。これは「都市のスプロールを防ぎ都市の中心部の市街地に多様な機能を集中させ、市街地の高密度・混合利用・高度利用を図ることで、市街地の活性化と都市全体の環境負荷の縮減化が行われている都市」とされます。

社会保障の制度改革は最も重要な政策課題の一つになっていますが、こうした多様な観点から実効性を高める施策の検討・実践が急務になっていることをあらためて学ぶことができました。