NEWS & TOPICS

【心コミ・リレーエッセイ 2022年度 第17回:「「現代社会学」を終えて」(阪井宏/教授 専門:現代社会学、メディア論)】

2022/08/29

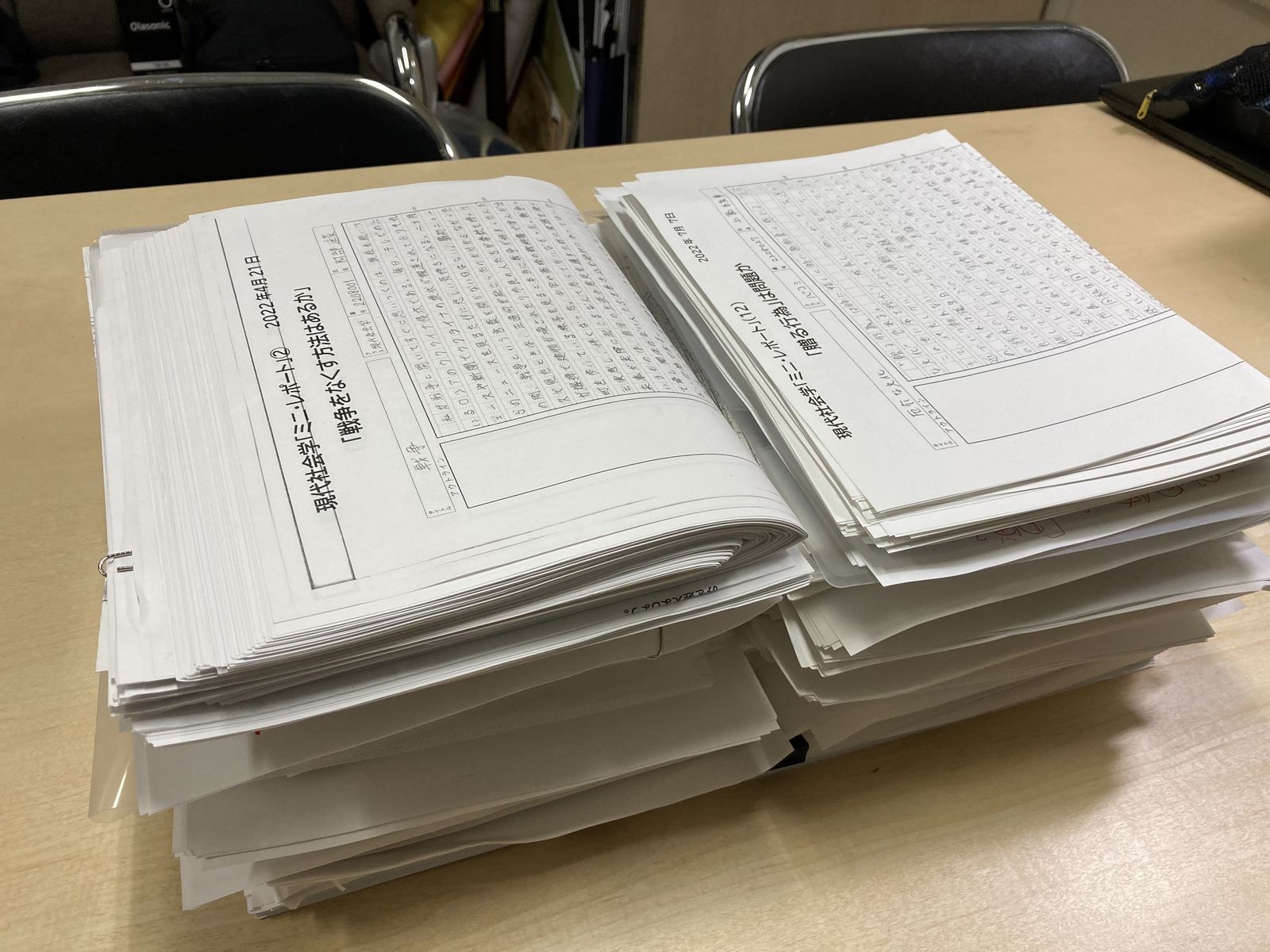

私の研究室のテーブルの上に、手書きのレポートのヤマがある。前期に担当した「現代社会学」の受講生が、講義後に提出した15回分の束である。成績をつけるため、改めて一篇ずつ読みなおした。鉛筆でつづられた肉声の吐露の数々に、改めて引き込まれた。

私の研究室のテーブルの上に、手書きのレポートのヤマがある。前期に担当した「現代社会学」の受講生が、講義後に提出した15回分の束である。成績をつけるため、改めて一篇ずつ読みなおした。鉛筆でつづられた肉声の吐露の数々に、改めて引き込まれた。

提出された大半は、レポートというより個々の体験記に近い。でも、受講生の多くは1年生である。大学での学びのスタート地点に立つ彼らの提出課題は、体験の吐露でよいと考えている。論理を軽視しているわけではない。論理を振りまわす前に、心を突き動かす、理屈をこえた何かを大切にしてほしいと願っている。へそ曲がりな私は、形式だけが整った論文がどうも苦手である。

40年あまり前の学生時代、私は都内の大学の法学部に籍を置いていた。ところが法律や政治の授業より、はるかに心躍ったのは「日本文化論」だった。日本の社会構造の闇に、外科医のように分け入っていくT教授に、すっかり魅せられてしまった。授業では必ず最前列の中央に座った。講義の内容はすべて書き取った。体験談からジョークまで、克明につづったノートが今も自宅の書棚にある。T教授を慕い、私は彼の講義のほぼすべてを履修した。

ある日、T教授が受け持つゼミ形式の講義で、私は深沢七郎の小説「楢山節考」について発表した。かつて日本の寒村には、食い扶持(ぶち)を減らすための悲しい風習があった。いわゆる「姥(うば)捨て」である。この風習をテーマにした深沢の作品を、私は「日本的ヒューマニズムの発露」と得意げに結論づけた。これに対し、ふだんは冷静沈着なT教授が激高した。「姥捨てを肯定した」と受け止めたらしい。敬愛するT教授に罵倒され、私は震えが止まらなかった。

私の「姥捨て」論は、今思い返せばかなり稚拙だった。わけ知り顔の論理構成だった。二十歳そこそこの若造に、自らの論理の鎧(よろい)を半ばかなぐり捨て、本気で立ち向かってきたT教授。なぜあんなに熱くなったのだろう。いったい何があったのだろう。東北出身という出自に関係があったのかもしれない。鬼籍に入られる前に、激高のわけを聞いておきたかった。新聞社に30年間務めたのち、T教授が心から愛した社会学を教える身になったことも、伝えたかった。