BLOG北星英文ブログ

私は英文学科教員の高野と申します。言語と社会の密な関係性について様々な角度から探求する「社会言語学」という学問が専門です。この学問がカバーする研究テーマは多岐にわたるのですが、その中から入門クラス(概論)などで最初に取り上げるテーマ「言語の地域差」について、北海道方言に焦点を当ててお話します。

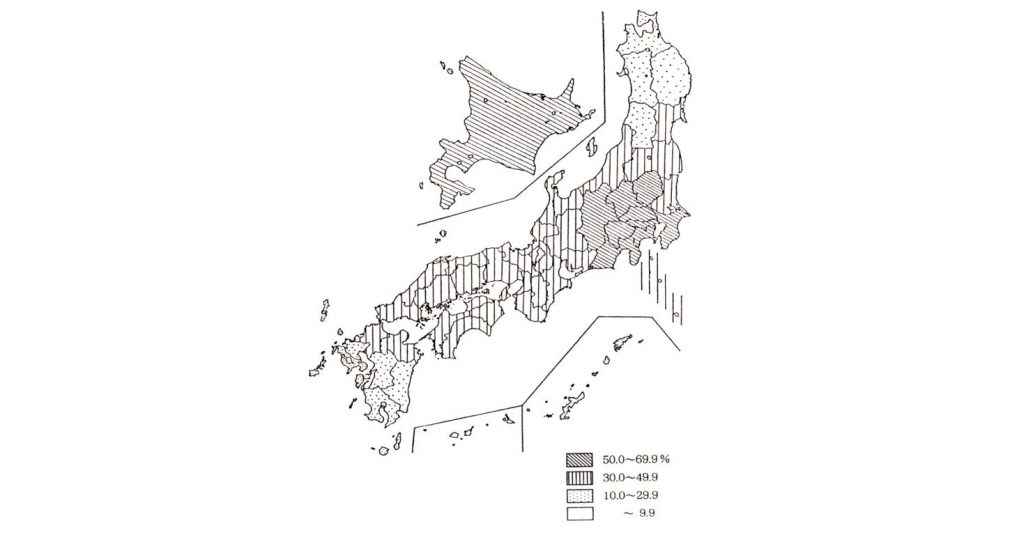

毎年、学期が始まって早々の概論クラスで履修学生(大半が北海道出身者)に「自分のことばは方言だと思いますか?」とたずねると、肯定も否定もしない、どっちつかずの返答が返ってきます。それもそのはず。下図を見てください。これは『日本言語地図』から共通語形(82項目)の出現頻度の分布率を示したもので、北海道だけ地理的には近い東北地方を飛び越えて関東圏と同等の率で共通語形が使われていることがわかります。

これは北海道の入植の歴史と関係が深く、手短にいえば、東北地方を中心に本州の様々な地域から入植してきた道産子のご先祖さんたちの母方言(生まれ育った土地の方言)が混ざり合って、互いの特異性を相殺しあい、「方言の平坦化」が生じたからなのです。方言色の薄い、今日の北海道方言の原型は、入植者第三世代で完成されたといわれています。その後、交通網やメディアの発達、国語教育における標準語化政策により「全国共通語」(東京山の手のことばを基盤としたメディアなどで用いられる日本語)が浸透していきました。

しかし、こうした統計データと学生の現実の言語生活はかけ離れているようです。例えば、大学進学で札幌に転居してきた函館出身の学生は、サンダルを「サンダル(頭高アクセントで)と言って笑われた!」。(札幌の若い人たちは、「サンダル」と平板アクセントで言う)。札幌出身の学生も、就職活動で東京に行った際、「『しゃべる時、語尾に・・・サァ、・・・サァってよく付けるよねえ?おもしろい!』ってバカにされた!」等々、ことば使いに関してショックだった出来事をたくさん話してくれます。自分のことばを客観的に見直す機会のない故郷を出てみてはじめて、「自分は方言を話していたんだ」と知るのです。共通語とかなりオーバーラップする分、微妙な違いに気づきにくく、独自の「方言」の存在を身近に感じる機会が少ないためなのでしょう。

過去半世紀以上にわたり全国規模で展開してきた地域方言の共通語化。成功したように見えて、一番浸透しているはずの若者世代のことばには、いつの時代になっても完全に共通語にはなりきれない、北海道特有の響きや物言いが根強く生き残っているわけなのです。

そんな北海道ですが、社会言語学調査の重要拠点として古くから注目されてきました。社会言語学の重要研究テーマの一つ「言語変化」の調査地としてです。国立国語研究所(以下、国語研)は1959〜61年に札幌市や富良野市で第一次調査、1986〜87年に同地で第二次調査を行い、北海道方言が共通語に変化していく様子を“時の経過と共に観察”しました。こうした研究方法を「実時間調査」といいます。他に山形県鶴岡市で行われた実時間調査が有名で、第一次1950年、第二次1971年、第三次1991年、そして2011年の第四次調査まで実に半世紀以上にわたり同一方言の経年変化を追いかけました。実は、これだけ長期間にわたる言語変化の実時間調査は世界的にも珍しく、日本の社会言語学独自の偉業といえます。

しかし残念なことに、鶴岡市とは異なり、「北海道方言の共通語化は完了!」と結論づけたためか(?)、国語研による北海道での実時間調査は第二次調査(1987年)で途絶えてしまいました。しかしながら、先に記した学生のエピソードが示すように、北海道のことばが共通語に完全に取って替わられることなど(おそらく永遠に)起こりえないと思われます。むしろ若い世代のことばには、北の大地に根ざした、共通語化とは逆方向の、新しい変化が同時進行で生じてきたことを上記の実時間調査などが明らかにしています。

総じていえば、日本語の地域差は、共通語という同一ターゲットへ向けた全国規模展開による「ことばの均質性」をめざす変化と、各地域の土着意識やアイデンティティーを誇示しながら「地域の独自性」をめざす変化が並立して成り立っています。言語変化におけるこうした相反する動きが、今日の日本社会における言語の地域差研究を複雑かつ面白くさせているのです。以下でそうした変化の様子をさらに詳しく見ていきましょう。

私は2010年〜11年にかけて1987年に途絶えてしまった北海道方言の変化の追跡調査(実時間調査)を四半世紀ぶりに復活させました。これで1959年以降、おおよそ25年間隔で3回の言語調査が行われたことになり、半世紀にわたる北海道方言の変化を実時間で捉えることができたといえます。ここでは要点のみにとどめますが、北海道方言の特に語彙と文法面において過去半世紀に起こってきた言語変化の類型を下表のようにまとめ、提案しました。

下表「具体的語彙・文法項目」内の各種記号 *=海岸部で残存または勢力が強い、※=内陸部で残存または勢力が強い、+=札幌市で勢力が残存または強い。♂=男性の使用が多い。♀=女性の使用が多い。

| 変化の類型 | 類型別解説 | 具体的語彙・文法項目(括弧内は共通語での意味) |

|---|---|---|

| 死語化 |

1950年代から80年代にかけて、すでに急速な衰退が見られ、2010年代にはほとんど使われなくなった。 |

語彙:ゴショイモ(じゃがいも)・カイベツ(きゃべつ)・*♂ストーフ(ストーブ)・*♂エント(エントー)(煙突)・*♂カガト(かかと)・*クロブシ(くるぶし)・スッカイ(すっぱい)・*カテル(カゼル)(仲間に入れる)・*タナク(重い物を持ち上げる)・*♂ヤバチー(ヤバシー)(きたならしい)・ホイト(乞食)・*♂オガル(草や木が成長する) 文法:カケレル(書くことができる) |

| 漸次衰退 |

この半世紀で徐々に、かつ着実に衰退。2010年代には若い世代であまり使われなくなった。 |

語彙:アク(灰)・シバレル([池の水が]凍る)・ハッチャキニナル(一生懸命になる、思い切り頑張る)・アメル(腐る)・*ユルクナイ(楽でない)・*アズマシー(気楽だ、心地よい、ゆったりしている)・♂ナンボ(いくら)・ヤム(歯が痛む) 文法:♂コイバ(コエバ)(来れば)・♂カクンダラ(書くなら) |

| 急速衰退 | 1980年代までは堅実に保持されていたが、2010年代になり急速に衰退した。 | 語彙: デレッキ(デレキ)(火掻き棒)・*♂アキアジ(アキヤジ)(さけ)・※♂シバレル(ひどく寒い)・*♀シバレル([手拭いが]凍る)・オッカナイ(おそろしい)・オバンデス(こんばんは)・コワイ(コワカッタ)(疲れた、くだびれた)・トーキビ(とうもろこし) 文法: *♀カクニイイ(書きやすい)・コラセル(来させる)・コラス(来させる)・*タベラセヨー(食べさせよう)・※♂(勉強)シレ(命令形シロ)・※♂シレバ(シリャー)(すれば)・ワラワサッタ(自発) |

| 変化の類型 | 類型別解説 | 具体的語彙・文法項目(括弧内は共通語での意味) |

|---|---|---|

| 安定保持 |

この半世紀を通し一貫して高い割合で保持。 |

語彙:ショッパイ(塩辛い)・(ゴミなどを)ナゲル(捨てる) 文法:該当なし |

| 微減保持 |

この半世紀で微減は見られるが、比較的高い割合で保持。 |

語彙: バクル(交換する)・*♀メンコイ(かわいい)・※♀カジル(かみつく)・*ミッタクナイ(みにくい)・*※カッチャク(ひっかく)・*シャッコイ(ヒャッコイ)(冷たい)・(手袋を)ハク(はめる) 文法: カカサラナイ(状況可能の否定) |

| 中小規模保持 | この半世紀で中・小規模ながらも、比較的安定的に保持。男女差が顕著。 | 語彙: *メッパ(ものもらい) 文法: +♂イクベ(勧誘)・♂カクベ(推量)・+♂(勉強)スレ(しろ)・♂オキレ(起きろ)・♂アタラシイベ(質問調)・+♂コサス(来させる)・タベサソー(食べさせよう) |

特に「中小規模保持」タイプでは、北海道方言に象徴的とされる文末形式(〜べ・〜レ形命令・〜サス形使役)が多く、使用上の性差が顕著で、男性が主体となり保持されてきたと思われます。さらに興味深いことに、もっとも共通語化が進んでいるはずの札幌の生え抜き話者が踏みとどまり、北海道内の他地域を先導している可能性があります。社会的威信を持つ地域(通常は都市部)が、共通語の浸透に寄与するだけでなく、方言形を守りとおしてその地域全体の独自性アピールの一翼を担うことは、ことばの変化では珍しいことではありません。

| 変化の類型 | 類型別解説 | 具体的語彙・文法項目(括弧内は共通語での意味) |

|---|---|---|

| 拡散 |

1980年代の若者世代が新方言形として生成。その後、中年層や老年層へ伝播。2010年代の若者世代も継承。 |

語彙: オデコ(デコ)(額)・※アオタン(あざ)・アッタカイ(あたたかい)・コチョバス(くすぐる) 文法: ♀(勉強)シナ(しろ)・♀オキナ(起きろ)・イイジャン(いいじゃないか)・♀カク(ッ)ショ(書くだろう(推量))・♀(念押しの)行く(ッ)ショ(行くでしょ?)・(牛)ミタク((牛の)ように)・ケド(けれども、けれど) |

| 中小規模拡散 |

1980年代の若者世代が新方言形として生成し。その後、一時的流行語とはならず、中・小規模ながらも中年層や老年層へ伝播。2010年代の若者世代も継承。 |

語彙: +コチョバイ類(コチョバシー・コソバイ)(くすぐったい)・♀ネッパル(ねばる)・イッチョマエ(一人前)・+オモシクナイ(おもしろくない)・+シタラ(そしたら) 文法: +※♂(勉強)スリャー(すれば)・+※クリャー(来れば)・♂ワカンネー(わからない)・*※本バ(本を)・ドコ+無助詞?(どこに・へ・さ?) |

私が行った今回の追跡調査(2010〜11年)では、前回調査(1986〜87年に実施)で指摘されていた若い世代に特有の新種の方言形(通称「新方言」)が、その後も勢力を伸ばし続け、北海道方言の体系に組み込まれていったことがわかりました。つまり、共通語化の進む(あるいは、ほぼ完了したと想定される?)北海道方言といえども、実に多くの項目がこうした「地域特性の誇示(ローカリズム)」に貢献していることは驚くべき(喜ばしい)ことです。

国内外を問わず、言語変化研究では「(あまり人々の意識には上らない)現在進行中の変化は女性がリードする」という法則性が確認されています。特に「創造・拡散型」の「拡散」タイプでは、女性の積極的な使用が目立ち(赤字項目)、「現在進行中の変化は女性がリードする」という法則と合致しています。

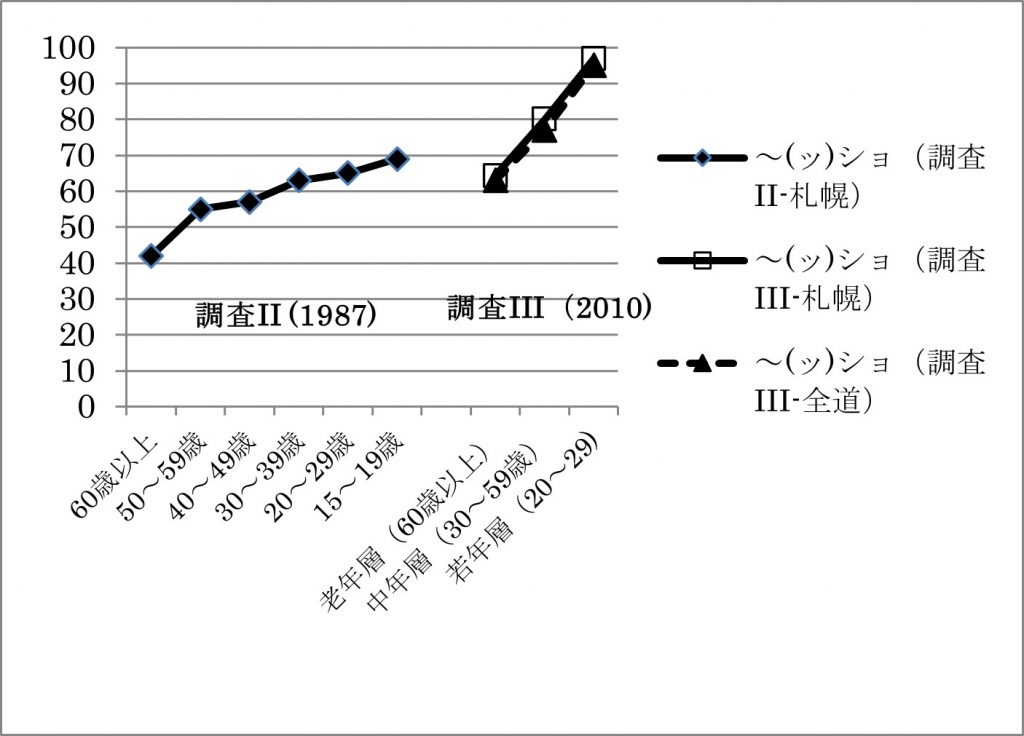

例えば、下図「(念押しの)イク(ッ)ショ?(行くでしょ?)」の経年変化は、前回調査(1987年調査II)時点で札幌の若い世代の女性を中心に全道に広まっている「新方言」とされました。それが2010-11年の追跡調査(調査III)では、調査II当時の発信源となった調査IIIの中年層話者が使用をさらに拡張しただけでなく、次世代(若年層)からも圧倒的な支持を得て、地域に関わりなく全道にまんべんなく広まってきたことが推察できました。性差も以前ほど大きなものではなくなり、男性も使うようになりました。

このことから、あまり方言として人々の意識には上らず、社会的にも汚辱を受けてこなかった項目がこうして生き延び、北海道方言全体の変化(ただし、共通語化とは逆行する言語変化)につながったという解釈が妥当だと考えています。また、そういう意味では、北海道方言がなかなか滅びていかない原因が共通語との類似性にあると考えることもできますね。

また、「創造・拡散型」の「中小規模拡散」タイプを見ると、中心地・札幌での勢力が強く、「安定型」項目と同様、言語変化の拡散における都市部の重要な役割がここでも確認できます。

これらの変化は、共通語化と方向性を異にする、道産子が世代を越えて北海道の土着性をめざす言語的証だといえるのではないでしょうか。

前編はこれで終わります。後編は、方言が生き延びたもう1つの理由「二方言併用」について説明します。