BLOG北星英文ブログ

今回は、執筆者の研究分野である「異文化コミュニケーション学」について紹介したいと思います。

異文化コミュニケーションとは、文字通り「文化の異なる人」とのコミュニケーションのことですが、異文化コミュニケーションという学問が対象にする「文化の違い」は国だけではなく、地域、言語、世代、職業、ジェンダーの差異、さらには障がいの有無のような広い意味の「文化差」が含まれています。つまり、異文化コミュニケーションという学問は、上で述べた様々な文化差のある人々がお互いに理解しあうことの難しさやそこで起きる問題点についての学びを深め,「異文化」の人々とうまく共生する方法を探求することをねらいとしています。

実は、学問としての異文化コミュニケーションが生まれたのは、アメリカです。第2次世界大戦後、戦勝国となり国力も世界一となったアメリカの人々は、旅行、ビジネス、国際援助とあらゆる国に出かけて行きましたが、善意で始めた援助のはずが相手国の人々を怒らせたり、ビジネスマンや旅行者の態度は現地の人々からひんしゅくを買ったりと、ことごとくうまくいかず、「異文化コミュニケーション研修・教育」の必要性が切実に認識されるようになったのです。

その後、大学で次々と講座が開かれ、ビジネスマンは赴任前に研修を受けるようになりましたが、かといって、アメリカ人は異文化コミュニケーションがうまく出来るようになったかと言えば、残念ならがその答えはNOと言わざるを得ません。国際語と言われる英語が母語の彼らがどこに行ってもうまくいかなかったという結果からわかることは「言葉が通じること」は「異文化コミュニケーションがうまくいくこと」と全く別物であり、言葉ができるだけではダメだと言うことです。また、「研修や教育」をしっかりやるようになっても、異文化コミュニケーションがうまくできるようになっていないということは、それだけ異文化コミュニケーションは難しいということもわかります。このエッセイでは、様々な異文化コミュニケーションの基礎用語を紹介しながら、なぜ異文化コミュニケーションが難しいのかについて説明したいと思います。

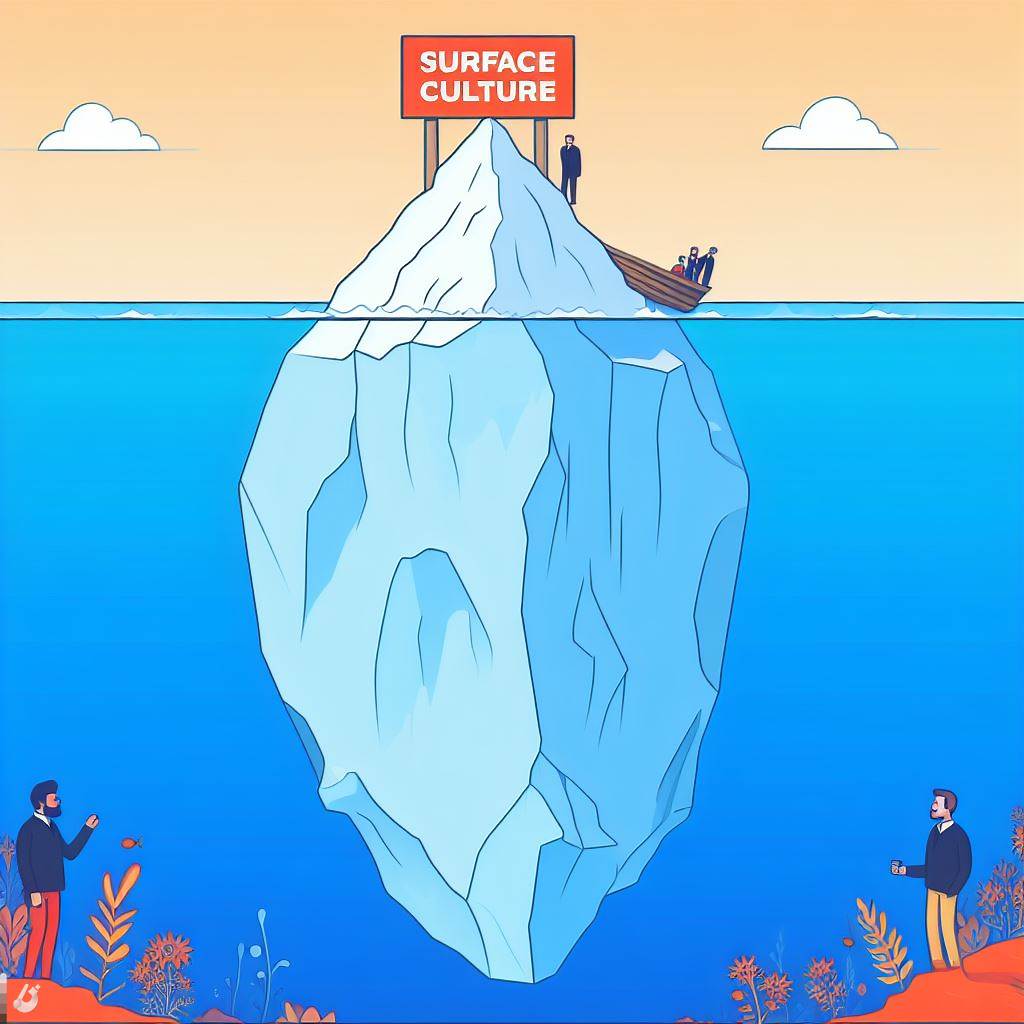

さて、「文化」とは何を意味すると思いますか。「日本料理」「日本舞踊」「和服」「柔道、剣道などのスポーツ」「アニメ」などが頭に浮かんだ人が多いと思いますが、このような外からみてすぐにわかるような食習慣や、伝統芸能、衣装などは「表層文化」と言われるもので、文化の中のごく一部でしかありません。「文化は氷山のようだ」といわれますが、これは、文化が氷山と同様に外から見える部分は一部分で、実際は見えていない部分がほとんどであることを表現しています。実際異文化コミュニケーションで障壁となるのは、その文化の中で生活していない人から見てすぐに違いがわかるようなものではない「文化的価値観」や文化内で培われた「ものの見方の癖」や「考え方の癖」のようなもので、これらは「深層文化」と呼ばれています。つまり、旅行者として皆さんが外国に行って知ることが出来るのは、文化のほんの一部分である「表層文化」がほとんどで、「深層文化」までしっかり理解するにはかなりの時間を要します。

ここで、「文化」についての理解を深めるために、中国の大学で日本語の先生をしている日本人女性の話をご紹介しましょう。赴任前に大学に挨拶に行ったところ、立派なソファのある部屋に通され、高級そうな立派な茶器に入ったホカホカの飲み物が出てきたそうです。「こんなに暑い時なのに、熱いお茶?冷たいものが飲みたいのにな・・・」とぼんやり考えながら、茶器の蓋をあけてみたところ、なぜか中には、透明の液体が…。「なんで、透明??」と不思議に思いながら一口飲んでみたところ、全く味がしなかったので、「あれ?お茶の葉を入れ忘れたのかな・・・」と不思議に思ったけど、そんなことを指摘するのは失礼だと思って、仕方なく黙って「お湯」を飲んだそうです。

では、なぜ中国の大学では来客にお茶でも、コーヒーでもなく「お湯」を出したのでしょうか。「茶葉を入れ忘れた」、もしくは、「『お前に出すお茶はない』という宣戦布告?」もちろん、そんなはずはありません。答えは「それが特におかしなことではなく、普通だから」ということではないでしょうか。では、逆にみなさんが、「では、なぜ日本ではお客さんにお湯を出さないのか」と聞かれても多分、その答えは「ただ、それが普通だから」ということになるのではないでしょうか。つまり、文化とはこの「お湯」の例からわかるように、「ただ、みんなこういう風にやっているし、自分もそうやってきた」という理由で続いているだけの「癖」のようなものであると言えるかもしれません。

前編はここまで。次回は、なぜ文化が異なるとすれ違いが起きるのか、またそのような摩擦を避けるための方法について説明したいと思います。どうぞお楽しみに!