資格・教職課程

Educational system

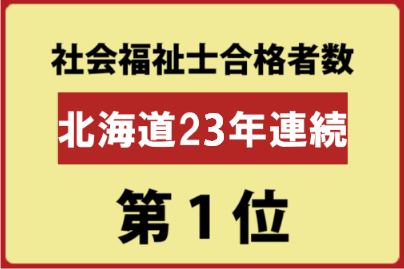

「社会福祉士」と「北星学園大学」

※厚生労働省 (公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)発表による

※2025年2月実施 大学通信課程・専門学校を除く

社会福祉士とは、多様化する福祉ニーズに対応して、お年寄りや身体障害者の誰もが信頼し、安心して相談や助言・指導を受けることができる専門家を養成するために、1987年に確立された国家資格制度です。「専門的知識を持って、身体・精神上の障害や環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある人に対して相談援助を行なう」と『社会福祉士及び介護福祉士法』に定められています。

社会福祉士の受験資格

社会福祉士の試験を受けるためには受験資格が必要です。受験資格の取得方法は、主に大学で一定の単位を取得するなどが必要です。 本学では、社会福祉学部で開講されている指定科目を履修し卒業することにより、受験資格が得られます。

ただし、所属する学科によって受験資格の取り扱いが以下のとおりとなりますのでご注意ください。

福祉計画学科:希望者は資格に関係する科目の履修をすることができます。

福祉臨床学科:希望者は資格に関係する科目の履修をすることができます。

心理学科:受験資格を取得することは出来ません。

受験資格取得のための本学での開講科目

※( )内は本学での開講科目名

【人・社会・生活と福祉の理解に関する知識と方法】

- 人体の構造と機能及び疾病(医学知識Ⅰ、医学知識Ⅱ)

- 心理学理論と心理的支援(心理学理論と心理的支援)

- 社会理論と社会システム(社会理論と社会システム)

- 現代社会と福祉(社会福祉概説)

- 社会調査の基礎(社会福祉調査論)

【総合的かつ包括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術】

- 相談援助の基盤と専門職(ソーシャルワーク論Ⅰ、ソーシャルワーク論Ⅱ)

- 相談援助の理論と方法(ソーシャルワーク方法論Ⅰ、ソーシャルワーク方法論Ⅱ、ソーシャルワーク実践理論Ⅰ、ソーシャルワーク実践理論Ⅱ)

【地域福祉の基礎整備と開発に関する知識と技術】

- 地域福祉の理論と方法(地域福祉論、コミュニティワーク論)

- 福祉行財政と福祉計画(福祉行財政と福祉計画)

- 福祉サービスの組織と経営(社会福祉管理運営論)

【サービスに関する知識】

- 社会保障(社会保障論Ⅰ、社会保障論Ⅱ)

- 高齢者に対する支援と介護保険制度(高齢者福祉論、介護概論)

- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度(障害者福祉論)

- 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(児童・家庭福祉論)

- 低所得者に対する支援と生活保護制度(公的扶助論)

- 保健医療サービス(医療福祉論)

- 就労支援サービス(労災と就労支援)

- 権利擁護と成年後見制度(権利擁護と成年後見制度)

- 更生保護制度(司法福祉論)

【実習・演習】

- 相談援助演習(相談援助演習Ⅰ、相談援助演習Ⅱ)

- 相談援助実習指導(相談援助実習指導Ⅰ、相談援助実習指導Ⅱ、相談援助実習指導Ⅲ)

- 相談援助実習(相談援助実習)

※ 2009年度入学生から受験資格に関する科目に変更があります。