coil-story

2022年01月24日

このプロジェクトを通して、自分の英語力に少しは自信を持つことができました。海外事情(英語A)でオーストラリアに行き、その後TOEICも勉強しましたが、このプロジェクトを行うまでは、本物の英語力に自信を持てていませんでした。しかし、1か月のコラボ期間の間、積極的にインドネシアチームとコミュニケーションを取り続けていくうちに、英語に触れる機会が断然増えていき、少しずつ自信を持ち始めてきました。一か月後の最終プレゼンでは、司会をつとめ、自分の考えていた内容以外にもアドリブを入れたりなどもでき、「生きたコミュニケーション」という意味で、自分の英語力の集大成となりました。

こんな風にチーム内でよく冗談を言い合って、笑っていました。

こんな風にチーム内でよく冗談を言い合って、笑っていました。

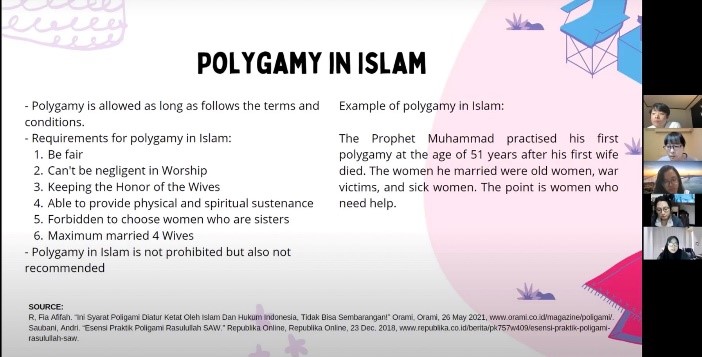

英語力以外の観点から振り返ると、まだまだ知らない現実があるんだと考えさせられたプロジェクトでした。私のチームは結婚制度についてディスカッションしました。その準備のため、最初ネットで調べてみると、ムスリムは一夫多妻制を採用していると書いてありました。しかし、実際にムスリムのメンバーの意見を聞いてみると、彼女自身は、一夫多妻に対しあまり好意的ではないとのこと。そもそも一夫多妻制事情さえ知らなかった私にとって、その意見はどんでん返しのような感じでした(*実際の事情は形骸化されているようです)。この出来事を通して、インターネットの情報と現実はここまでも差があるのかと、考えさせられました。このように、様々なエピソードを通して “リアルな多様性”を学ぶことができました。

一夫多妻制について私が投げかけた質問に対し、ムスリムの学生が説明をしてくれている様子。

一夫多妻制について私が投げかけた質問に対し、ムスリムの学生が説明をしてくれている様子。

みなさんにお伝えしたいことはひとつです。それは大きな事に挑戦をしてみてください。私は今回、英語での司会に挑戦しました。初めてだったので自信は全くありませんでしたが、自分の想像以上に得られるものがありました。みなさんが卒業する時に北星学園大学に来て良かったと思えるような挑戦を、ぜひしてみてください。

2022年01月24日

私にとってこのプロジェクトは、「チームで1つの目標へ向かっていく難しさと楽しさ」の認識を変える大切なターニングポイントになりました。文化的背景の異なる人々との作業であったため、どれくらい話を深めればいいのか、どのようにプレゼンを準備していけばいいのかを深く考える必要がありました。そして何より、英語で進める難しさがありました。話し合いの方向性や興味を持ってもらうポイントなど、どのような言い方をすればいいのかわからず「やりづらさ」を感じていました。

私達のグループは、Civic engagement(市民活動)がトピックでした。Zoomミーティングを重ねたある日、話し合いの途中から北星側の提示する議題が曖昧になってしまい、話題が逸れていき、マラナタの学生が少し困惑した表情を浮かべました。最初は「日本語だったらもっとできるのに」という気持ちを持っていましたが、ミーティングを重ねるうちに、それは言い訳に過ぎないと感じるようになっていきました。後半は、準備を怠らずに臨み、話し合いに深みを出すことができるようになりました。

最終日は、メンバー一丸となって乗り切ったと思います。グループの司会として、Q&Aでは上手く話を促すことができ、物怖じしない力を身に着けることが出来たと思います。準備から本番まで、色々な困難やそれに比例して楽しさがありました。このプロジェクトは、異文化の人達とのチームワークが試されるので、得られるスキルやマインドセットは素晴らしいものだと思います。皆さんもこのような機会があれば是非、飛び込んで頂きたいです。

発表前日のチームの様子。約1ヶ月、一緒に悩みながら試行錯誤して取り組んだからこそ、打ち解けることが出来ました。

発表前日のチームの様子。約1ヶ月、一緒に悩みながら試行錯誤して取り組んだからこそ、打ち解けることが出来ました。

2022年01月21日

シドニー大のローリングス先生とのプロジェクトのコアメンバーでした。ローリングス先生へセッションの企画提案をしたり、打ち合わせを重ねたりしたのち、当日の運営や、英語での司会進行など担当しました。

英語を使ってのオンライン開催はもちろん、ジェンダーの取り組みを推進されている道議会議員の方に参加を掛け合ったことも含め、全てが初めての挑戦だったので、たくさん苦労もしましたが、チームメンバーと情熱を注いで作り上げた分、この上ないやりがいと達成感を感じられました。

まずは「主体的に考えて行動する姿勢」です。今の職場では、ただ上司からの指示を仰ぐのではなく、自分なりの考えを持つことが求められます。プロジェクト中にほぼ毎日チームメンバーで話し合いを重ね、アイデアを出しあった経験が確実に活きています。日々勉強中ですが、少しずつできることが増え、自分の成長を感じられています。

もう一つは、柔軟なものの考え方やコミュニケーションの姿勢です。ローリングス先生や参加者の方と多様性について意見を交わすことで、「自分も無意識のうちに偏った考えを持っているかもしれない」と感じるに至り、互いを尊重し合う姿勢が大切だと学びました。今、幅広い年代の方々の多様な価値観に触れることが多いのですが、その経験がとても役に立っています。

今、挑戦しようかどうか迷っていることがあれば、まずやってみることをお勧めします。社会人になると、自由な時間が限られてしまい何かに挑戦することが難しくなってしまうかもしれません。大学時代に挑戦して得た経験や学びは、自分の財産になります。大学生のうちにぜひ色々なことにチャレンジしてみてください!

The project for me was very interesting. As one of the project leaders, I felt honored to meet and discuss many things with Hokusei students. Seeing them on my laptop screen really warmed my heart, as they were very nice to us. We decided to form small groups - we thought that it would be good, because we could communicate better in small groups and talk more to improve their skills in English communication.

During the big day, I found it to be quite amazing, because everyone had prepared their presentation so well and I received lots of new information from them. I understood it was during the COVID-19 pandemic and we had to hold the discussion virtually, but I felt that there was a connection between Maranatha and Hokusei students.

If you are still sitting in the lower semesters, now is the time to “get out of the pool and start swimming in the ocean”. What I mean by that is you have to start exposing yourself to new cultures, new languages, and new people. There are so much to experience while you are in college and don’t let that waste. By joining a program like this, you will be able to expand your horizons and drag yourself out of your comfort zone. I wish you good luck and remember, never be afraid to try!

このプロジェクトは、非常に興味深いものでした。プロジェクトリーダーの1人として、私は北星の学生の皆さんと出会い、沢山のことについてディスカッション出来たことを光栄に思います。パソコンの画面越しに北星の学生と会い、私たちにとても親切だったことに心がとても温かくなりました。

マラナタ4名、北星3名のグループでこうして6回集まりました。

マラナタ4名、北星3名のグループでこうして6回集まりました。

私たちは全体を少人数グループに分けることに決めました。よりコミュニケーションが取れて、英語スキルを伸ばすために多く話すことが出来るからです。プレゼン発表当日は全員がよく準備しており、そこから沢山の新しい情報を得ることが出来て、とても素晴らしかったです。コロナ禍であったため、ディスカッションをオンラインで実施しなければいけませんでしたが、そこにはマラナタと北星の学生の間に繋がりがあると感じました。

もし、あなたがまだ下級生だったら、今が「プールから大海に出る時」です。新しい文化、言語、人々に触れる機会がここにあります。大学に在学している間は、沢山の経験ができます。それらを無駄にしないでください。今回のようなプログジェクトに参加することで、視野を広げることができ、自分のコンフォート・ゾーンから抜け出すことが出来ます。挑戦を恐れないで!上手くいくことを願っています。

2022年01月21日

私たちのグループのディスカッションテーマは「ジェンダー」でした。最初は、マラナタの学生とどの程度話し合いが出来るのか未知数でしたが、想像以上に意見交換をすることが出来ました。例えば、同性婚や重婚について、キリスト教とイスラム教の学生での捉え方の違いについてなどです。話題そのものがセンシティブであり、個人の意見を聞く段階まで到達できるか不安に感じていましたが、数回話し合いをして仲良くなった後で話題にだしたからこそ、出来たことであると感じています。

リアルタイムで協働作業が出来る”canva”を使い、話し合いを重ねながら資料を作成。

リアルタイムで協働作業が出来る”canva”を使い、話し合いを重ねながら資料を作成。

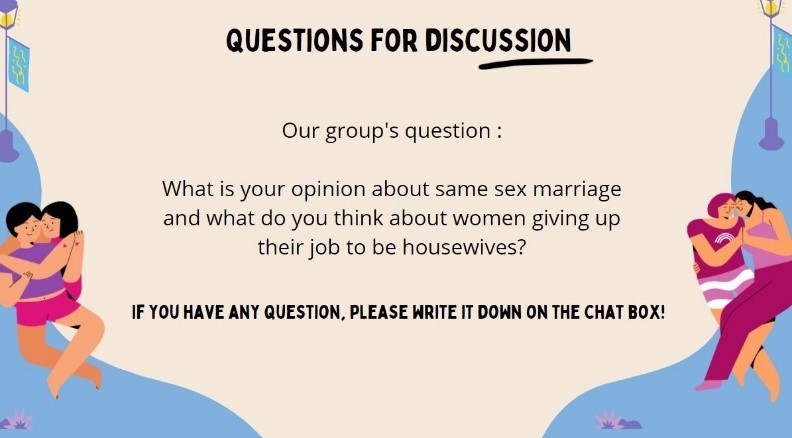

私の失敗談について話します。プレゼン準備の時に、マラナタの学生に「インドネシアと日本で同性婚に賛成する人はそれぞれ何割なのか」をクイズにするのはどうかと提案したことがありました。最初はみんな賛成していましたが、しばらくしてから、「やはり、文化的にセンシティブな話題であるためクイズはやめたい」と連絡がありました。この返事が来た時に初めて、相手の立場に立って物事を考えることが出来ていなかったこと、自分の固定観念の中で話をしてしまっていたことに気づきました。すぐに謝り、その後も仲良く連絡をとり続けトラブルに発展することはありませんでした。このことから、異文化の人と接する時、発言する時には相手が不快にならないかなど一度相手のことを考えてから話す必要があるということを学びました。このプロジェクトで、日本の共通認識は世界では通用しないことに改めて気づかされました。

発表当日のスライド。インドネシアの文化的背景に配慮した質問をマラナタの学生と一緒に考えました。

発表当日のスライド。インドネシアの文化的背景に配慮した質問をマラナタの学生と一緒に考えました。

マラナタの学生との交流を通して、実際に挑戦することでしか得られない達成感と気づきが大いにあったと実感しています。話し合いやプレゼンテーションは有意義な時間であり、とても楽しかったと感じています。みなさんも機会があればぜひ無駄にせず、自分自身の成長のためにできる限り取り組んでほしいと思います。