link-project

文学部 心理・応用コミュニケーション学科 3年

工藤 陽向

以前の私は、正直やりたいことがありませんでした。そんな私にとって、海外事情はやりたいことをみつけるという目標がありました。

シドニー渡航後すぐに、私は焦りを感じた場面に出会いました。それは現地講師とのミーティングでした。「私は教育に興味があり、校長先生になるという目標がある」と現地講師に伝えた教員志望の仲間が、数日後にシドニー市内の中等学校へ訪問する機会を手に入れたのです。

同じ条件で同じ土俵にいるはずの仲間があっという間にチャンスを掴む姿に、私は焦りを感じました。また、将来の目標がはっきりしている仲間は、シドニー滞在中もどんどんと様々な機会を得て、もっと遠くのステージへ行くのだろうと思いました。

▲現地講師とのミーティング場所

その日の夜、海外事情の引率教員である西原先生に、「私はやりたいことがなく、それの見つけ方がわからない。私はその見つけ方が知りたい。私は今までの人生をなんとなく生きてきた。そんな自分を変えたい」と、自分の本音を赤裸々に伝えました。これがきっかけで、本来は自分が参加できなかったインタビュー活動への許可が出ました。そして当日、ホテルでインタビューをしようという流れになりました。

実を言うと、私はホテル業界の仕事には興味がなく、質問も当然思いつかずにその場で立ち尽くしていました。しかし、考えるうちにホテルスタッフと私のアルバイト先であるカフェには、どちらにも『接客』という共通点があることに気づきました。この気付きを得るまで興味が全くなかったはずなのに、自分が別人に生まれ変わったかのように、「海外の人が考えるホスピタリティは、日本とはどう違うのだろう」と興味が広がりはじめ、帰国後の自分に何か活かせるものはないかと考え、貪欲にインタビューしました。インタビューの内容に、何か新しい発見があったわけではありませんでした。しかし、受け身であった自分と決別し、行動したことで、今まで単なる日常にあった様々な『点』が、『線』となり、繋がり始めました。気がつけば私はホテルスタッフの話を、バイト先で海外のお客様の接客をしている自分と繋げながら聞いていました。遠くにあった「興味」が、一気に向こうから自分の目の前に近づいてきたような、今までにない感覚を味わいました。

▲突撃インタビュー

正直に言えば今も私は「これ」というやりたいことが決まっていません。しかし、渡航前と後で大きく違うのは、行動することで点と点を繋げられるようになったということです。行動することが興味を広げ、やりたいことをみつけることに繋がるのです。私は海外事情の経験を活かし、将来に向けて本当に「やりたいこと」の選択肢を探し続けています。

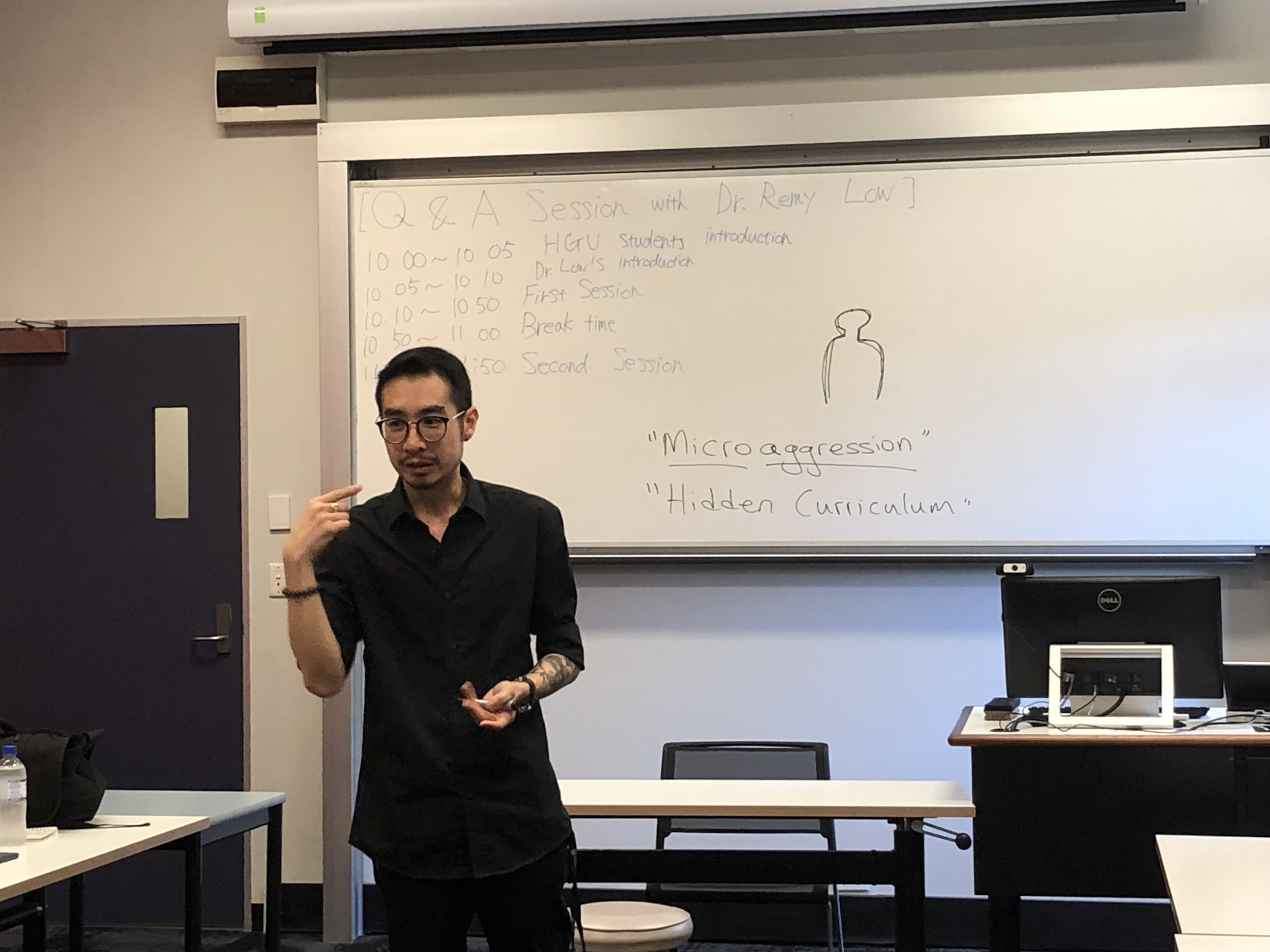

-Dr.Remy Low-

社会福祉学部 福祉心理学科 3年

辻口 深月

私はシドニーで今までの私を覆すような出会いをしました。それは、シドニー大学でアイデンティティ教育を研究しているレミー・ロウ先生との出会いです。彼とのセッションが始まると、私は彼の話にどんどん惹き込まれていきました。その中でも、最も心を動かされたトピックは『自分が無意識にしてしまう差別 - microaggression(マイクロアグレッション)』です。

▲microaggressionを熱く語るロウ先生

ロウ先生は私たちに、自分が思う「理想の学生像」を想像させました。私たちは『背が高い人・頭がいい人・きれいな人・相手を傷つけない人・お金持ちの人』など思いつくままに発言しました。そしてその後、先生は次のように言いました。

「想像した人と現在の自分を比較してみて、自分が劣っていると思うかい?もしそう思うのであれば、君たちはmicroaggressionの被害者だ。みんなが想像したような人物は実際には存在しない。自分が造ったゴーストが自分を罰し続けているんだ。なぜみんなは無意識に、同じようなゴーストを想像したのかな?それは普段僕たちが、気づかないうちに周囲のすべてから影響を受けているから。そして気づかないから、抗うことができない。」

▲感動に包まれたセッションはみんなの心に響きました

私は今まで、他人に劣る部分を見つけては無意識に比較していました。また、家族に対しても自分の理想像を親や兄弟に重ねて、何でこんなに私は恵まれていないのかと考えた時もありました。だからこそ私にとって、ロウ先生の言葉はとても重たく、今までの価値観が一気に覆されました。彼の言葉のおかげで、私はmicroaggressionに晒されていると気づきました。私を縛るものは、実は存在しないという考えを持てるようになったのです。

日本に戻って普段の生活に慣れてしまうと、私がシドニーで体感したことはだんだん薄れてしまうかも知れません。しかし、ロウ先生から人生の向き合い方を変える言葉をいただけました。私は彼のことを忘れることはありません。

▲セッション後のパーティーでの一枚。ここでも小さなセッションが生まれた。

-シドニー大学生との学生交流会-

社会福祉学部 福祉計画学科 3年

佐藤 悠生

私はシドニー大学の学生との交流会を通して、他者の考えを受け入れる柔軟さが必要だと実感しました。特に、ある男子学生との出会いをきっかけに「多様性のある社会を創っていくためには、お互いを尊重し合わなければならない」と強く感じるようになりました。

現在、オーストラリアでは同性婚が認められていますが、日本では認められていません。こうした背景から、私たちは交流会のディスカッションテーマに「性的マイノリティ」を取り上げました。

▲多様性について、お互いの意見を主張

私が出会った彼はイスラム教徒の学生でした。渡航前の私は「オーストラリアの人の多くはみんな同性婚に賛成だろうな。日本の現状を説明したら彼らは何と言うだろう」と考えていました。実際に話してみると、やはり彼らの多くは賛成派であり、「日本の法律はおかしい。人権として同性婚は尊重されるべきだ」と、私と同意見でした。しかし、この男子学生は反対派でした。どの宗教の信仰にも言えることですが、イスラム教徒にも多様な立場をとる人がおり、同性愛に懐疑的な人もいます。

私はこの交流会でLGBTQを学ぶためには宗教も学ぶ必要があることを知りました。これまでの私は宗教と同性婚の交差性を考えていなかったのです。私は自分の考えの浅さを思い知ったと同時に、一つの問題点を複眼で捉えること、そしてそのために幅広い知見を得ることの重要性を学びました。

多くの人と交流することで様々な価値観を知ることができます。それが自分とは違う文化を持っている人だと一層面白く、今まで自分が正しいと思っていたものが通用しない事を痛感します。学生交流会での経験は、今まで私に無かった視座を与えてくれました。

▲学生交流会は2日間日程で行われた

-できないことに挑戦する-

経済学部 経済学科 3年

佐藤 理央

海外事情プログラムで、私は「何ごとも、できないことはない」ということを学びました。シドニーに行く前まで、私はいつも物事を「できるか、できないか」で判断し、できないことにチャレンジするのは無駄だから、できることばかり選択していました。しかし、その考えは、渡航後に清々しくひっくり返されました。

▲ビジネス街を歩く

シドニーでのプロジェクトの一つに、自分たちでアポ取りから始める、自力で企画する企業訪問がありました。初日、私個人は正直、あまり乗り気ではありませんでした。それでもとにかく、私たちはチームでオーストラリアのある大企業の受付に突撃訪問し、「私たちは日本から来ていて、ぜひ社内を見学させて欲しい!」と英語で受付の人に申し出ました。私は冷めた気持ちで、「そんな突然行ったって、まったく相手にされないだろう」と、たかをくくっていました。しかし受付の人は、私たちの現地講師であるアイクマンさんの気迫に押され、「普段はしないけど、あなたたちのために上の人に確認してみます」と言って、掛け合ってくれました。結果としては断られてしまいましたが、私は「絶対にできない」と思っていたことが「できるかも」に変わった、アイクマンさんが身をもって教えてくれた、その瞬間をいまでも肌で覚えています。その時私は鳥肌と興奮でいっぱいでした。「この体験ができただけでも、海外事情に来てよかった」とさえ思いました。

この時をきっかけに、残りの滞在期間、私はできないと思うことでも、とにかく挑戦しようと決めました。以前は「不可能」と思っていた自分の興味分野の企業へのアポ取りも、「失敗したところで、次に行けばいい。挑戦するのにお金もかからない」と思えました。シドニー大学の先生たちに将来のアドバイスをもらう時も、企業人交流会で質問をする時も、下手な英語でも構わないと思いました。失敗を恐れることがなくなり、今まで高いと思っていたハードルが、異様に小さく見えました。また、こうして実際に行動することで、「自分が伝えたいと思えば、自ずと周りは馬鹿にしないで真剣に受け止めてくれる」ということにも気付きました。

▲行動に移すことで、可能性を広げる

できないと思うことに挑戦する時は緊張するし、何より怖いです。だからこそ、どうすれば上手くできるかを死に物狂いで考えます。シドニー滞在中は、当たって砕けろ、砕けてもマイナスなことはない、という言葉を何度も思い出し、奮起し、行動しました。その結果、自分にできることは、自分が思うよりたくさんあるし、できなかったことがあっても、それも無駄にはならないということを学びました。これから海外へ出ようと思っている人がいたら、「今までの、自分のできる・できないの“ものさし”は、自分の行動によって、無限に伸ばすことができる」ということを感じてほしいです。

―多様性の複雑さ―

文学部 心理・応用コミュニケーション学科 3年

堀内 敬太

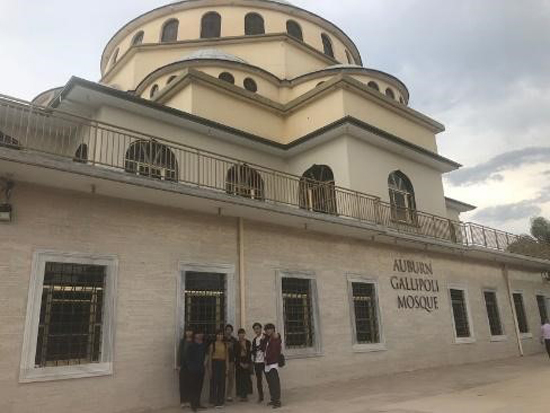

西シドニーにあるオーバーンという地域は、ムスリム(イスラム教徒)や中国系、ベトナム系のオーストラリア人が多く住む地域です。その雰囲気はシドニー中心部とはまるで異なっていました。中国語やアラビア語で書かれた店の看板が並び、別の国に来たような感覚さえありました。また、この地域は2017年に行われた同性婚の賛否を問う国民投票においてオーストラリア全土で最も反対率が高かった地域です。

▲アフガンベーカリーでパンを買う(激安!)

▲パキスタン料理のレストラン(日本では味わえない)

このフィールドワークのきっかけは、シドニー大学の学部生との交流会でした。そこでは、性的マイノリティに対する互いの国の現状について話し合いました。その中で、ムスリムの学生が「LGBTQの人のことをリスペクトはするが、サポートはしない」と話しました。それまで、シドニーの性的マイノリティへのサポート活動が多くあることを聞いていた私にとって、彼の発言には意表を突かれました。しかしそれと同時に彼の考え方を一つの多様性として受け止め、もっと理解したいという気持ちも生まれました。交流会の後に彼から「多様性について勉強したいなら、僕の住んでいるオーバーンに行くといいよ」と言われ、数日後にオーバーンでのフィールドワークを行いました。何かしら彼の発言の背景を推測できるだろうと考えたからです。

▲イスラム教徒の礼拝所であるモスク

オーバーンにはムスリムの人々が礼拝をするためのモスクがあります。私たちはそこを訪れ、礼拝の様子を見学し、モスクを管理している男性にオーストラリアンムスリムの暮らしなどについて、いくつか質問しました。私が彼に「あなたは政府に何を求めますか」と聞くと、「9.11のテロ以降、イスラム教への差別を受けていて、私の妻も、精神的・肉体的に差別を受けたことがあった。この現状を政府やオーストラリア国民にもっと知ってほしい」と彼は言いました。人種、宗教、セクシュアリティなどの差別の軸が組み合わさり、独特な抑圧が生じているという『交差性』が、多文化国家オーストラリアの内側にあることを知った瞬間でした。それと同時に私は、あの学生も複雑な抑圧の下に生きているということを痛感しました。

私は将来小学校教員になることを目指しています。あのムスリムの学生が、「将来は、ムスリムの子どもたちが安心して通える学校を作りたい」と言っていたのを今でも覚えています。私は、シドニーでこのような出会いがあったからこそ、できることがあると考えています。教員になった時は、日本の社会で偏見に苦しんでいる人や複合差別を受けている人を支援し、ともに歩める子どもたちを育て、いつか彼と再会し自分の成長した姿を伝えたいです。

▲モスクを案内し、質問に真剣に答えてくださった管理人の方(一番左)

シドニー大学では7人の先生にインタビューを行いました。それぞれの研究分野についてわかりやすく教えてくれました。

先生たちからいただいたメッセージをそれぞれの形で受けとめ、私たちは今も心に刻みこんでいます。

社会福祉学部 福祉心理学科 3年

堀 海香子

▲語学教育の国際比較を語るチア先生

ヤオ・トン・チア 先生はシンガポール、中国などのアジアの教育の歴史について研究されている方です。私たちとのセッションでは、比較教育学の視点からアジア各国とオーストラリアの教育の違いなどについて教えていただきました。私たちのシドニー大学での1週間のコーディネートを引き受けてくれたのもチア先生で、渡航までの半年間、私たちのプロジェクトのサポートをしてくださいました。海外事情の最後は香港に行くことを話すと、現地についてのアドバイスをいただけたりと、気さくに接してくださるチャーミングな方だったので、セッションではどんな話が聴けるかとてもワクワクしていました。

チア先生は、ご自身が北京語、広東語、英語を話せることが研究者としての強みであると話してくださいました。それは、多言語を使って色々な国の実態をリサーチすることができるからです。このことは、私も大学生として、自分の興味分野について調べるとき、英語を駆使することでその分野を深く理解できることにつながるのではないかと考えさせてくれました。語学スキルは社会に出てから自分の武器になるものだと考えていましたが、在学中、学びにおいてもそのことを生かす機会は探せばいくらでもあると、先生のお話をきっかけに思えるようになりました。

▲真剣なまなざしを送るチア先生

セッションでは、教育と経済との関係、アジアと西洋との教育の違いなどを幅広く尋ねました。教育と経済の関係では、日本は戦後の復興のための産業としてコンピュータやテクノロジーに注目したことから理数系の教育分野が進んだことを例にとって、教育と経済は、普段意識していないだけで、実は密接に絡み合っていることを説明してくださいました。また、オーストラリアの言語教育が多くの市民の母国語である英語に偏っており、マイノリティや隣国の言語であるアジア言語の教育が十分になされていないことなども教えていただきました。

日本の言語教育は、国際化が進む今日においても十分ではありません。言語教育が十分に行われていないことは、経済の遅れや様々な分野の研究の道が狭まることにもつながります。これらの問題点は、多言語を話すことができ、教育についての国際比較を研究してきた先生から話を聞けたからこそ気づけたことです。私の専攻である心理学では、多くの論文の参考文献が英語であったり、要旨が英文であったりします。そういった論文を躊躇せずに読めるようになったことで、自分の興味分野について多くを学べるようになったことが、「大学生活で英語が学びの幅を広げる」ということだと実感してい ます。

社会福祉学部 臨床心理学科 3年

紺野 友也

海外事情では、共通のプログラムの他に個人でテーマを決めて動くこともできます。私の場合は、海外事情の準備段階でオーストラリアのホームレスに関するニュースを見たことがきっかけとなり、路上生活者の実際の生活の姿に興味を持ちました。

▲生活支援雑誌には見えないおしゃれな「The Big Issue」

渡航前まではインタビューが可能かどうか迷っていましたが、シドニーについてから、やはり実際に彼らに話を聞いてみようと決めました。街を歩き、幅広い年齢の路上生活者がいたことや、一般市民からの募金が多いことがわかりました。また、路上での段ボール生活の光景もありました。

シドニー大学で出会った教授たちからは「インタビュー?ぜひしたら良いよ」という意見や、相手を観察し、細心の注意を図りながらインタビューすること等のアドバイスをいただきました。しかし反対に、「あまりいいこととは思えない」という対照的な意見を言う先生もいて、気を引き締めてインタビューに臨もうと思いました。

▲インタビューしたホームレスの方と

私は路上生活をしている若者と、路上で雑誌販売をしているホームレスの方へインタビューを行いました。彼らの話からは、シドニーでは賃金が高いもののそれだけ物価も高いことということや、降水が困ること、自分が何をしたわけでもないのに暴力行為をしてくる人がいて、生活が妨害されていることなど、様々な障壁、生活課題が見えてきました。これらの課題を解決するためにも、安定した収入を得ることができる仕事や、一時的な居住地などを提供していくことが必要であり、だからこそ支援団体が雑誌販売(上の写真)のシステムを作り、本人の自立を促しているのだと納得することができました。

インタビューを通して、一部ではありますがオーストラリアにおけるホームレスの方々の生活状況や課題を把握できたことは、貴重な経験となりました。この機会のおかげで貧困の構造についての関心が高まったことはもちろん、自分の住む街が似た状況をかかえることがあったら、その時自分たちに何かできることはないのか福祉の視点から自治体の役割などを考えるきっかけにもなり、現在の学科の学習にも活かすことができています。

社会福祉学部 福祉心理学科 3年

浅沼 百花

▲昔の囚人が強制労働させられた造船所

コッカトゥー島(Cockatoo Island)はシドニーにある世界遺産の1つです。19世紀には刑務所や少年院、監獄があった島で、第二次世界大戦中には船渠が設けられ、いくつもの船舶が建造されました。その後、閉鎖され、一時無人島になりましたが、世界遺産に登録されて以降は観光地として開放されています。

今回、私たちがこのコッカトゥー島を訪れることになった経緯は、心理学を専攻している私が日本とオーストラリアの犯罪の種類や傾向などの違いに興味があったこと、また、世界遺産を訪れることでシドニーについて、歴史から学べると考えたからでした。

コッカトゥー島では観光客のためのツアーも行っていますが、今回は私たちがメールで事前連絡をしたところ、ツアーガイドであるレベッカさんが、特別なツアーを組んで下さることになりました。

下準備が入念にできると思い、私たちは、オーストラリアがイギリスの植民地であったことや、オーストラリアの先住民のアボリジニのことについて調べました。また、実際に行ったときレベッカさんの話を少しでも理解できるように、犯罪に関する英単語も事前に各自で調べ、当日のツアーに挑みました。

予想通り、歴史や犯罪に関する用語がたくさん出てきましたが、事前の準備のおかげですんなりと頭に英語が入ってきて、理解することができました。また、みんな質問をたくさん用意していたので、レベッカさんを歩いている途中に質問攻めにしてしまい「ああ!それは後で話そうと思っていたのよ!」「それもあとで話題に出そうと思っていたわ!」「あなたたち、ちょっと待って!」と言わせてしまい、その度に笑いが起きていました。

▲ガイドのレベッカさんを質問攻め!

残念ながら、現在のオーストラリアにおける犯罪についてのお話は聞くことができませんでしたが、代わりに当時の獄中の囚人たちの生活について詳しく聞くことができました。今学期、私は犯罪心理学という講義を履修しており、先日は「世界一囚人に優しい国」と言われるノルウェーの囚人たちの獄中生活についての講義を受けました。その生活は、コッカトゥー島での囚人たちの生活と全く異なっていました。コッカトゥー島の囚人は、まるで人間として扱われていなかったとされていますが、今のノルウェーでは囚人も一人の人間として尊重されながら生活を送っているようです。

人権という意識が薄かった時代から、それぞれの時代の人々の努力があり、その結果世界が変わってきていると感じました。これは、レベッカさんの話があったからこそ気づけたことでした。あの時の学びが今受けている大学の講義に繋がっており、私にとっては思いがけないお土産となっています。