News

2019年07月09日

厚別区役所、札幌副都心開発公社、北星学園大学は、2008年10月に産学官の連携協力に関する協定を締結し、その一環として2010年から、写真を通して新さっぽろの魅力を再発見し、厚別区のまちづくり活動につなげていこうと、写真コンテストを開催しており、コンテストの企画、運営、審査、展示まで三者が協力して運営しています。

2019年9月2日(月)~ 9月30日(月)※当日消印有効

厚別区の自然や景色、街の色、人々の暮らしなどを撮影した写真であればテーマは自由です。

グランプリ・・・・1名(商品券3万円)

部門大賞・・・・・4名(商品券2万円)

優秀賞・・・・・・5名(商品券1万円)

入選・・・・・・・20名(商品券2千円)

特別賞・・・・・・1名(協賛先の商品)

今年は厚別区誕生30周年を記念して、「あつべつ魅力再発見」賞を新設しました!

季節ごとの魅力的な場所の写真に、記念品(5千円相当)を進呈します。

①ジュニア部門・・・・中学生以下

②学生部門・・・・・・高校生、専門学生、大学生

③ナイスエイジ部門・・60歳以上の方

④一般部門・・・・・・①~③に該当しない方

国籍・年齢・経験(プロ・アマチュア)は問いません。個人またはグループでも応募できます。

作品は札幌副都心開発公社のHPから(HPはこちら)、 または厚別区役所、サンピアザ・デュオ、北星学園大学などで配布する応募シートに必要事項を記入し、いずれかの方法でご応募下さい。応募は一人3作品までとします。

①下記宛に郵送または宅配便で郵送

〒004-0052 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7番2号

㈱札幌副都心開発公社内「みんなの!新さっぽろフォトコンテスト」事務局 宛

②サンピアザ/1F 光の広場 インフォメーションに設置の応募箱に投函(10:00~21:00)

③厚別区役所/2F 地域振興課 または 北星学園大学1F社会連携課に持参(9:00~17:00、土日祝除く)

株式会社札幌副都心開発公社 文化事業部文化事業課

TEL:011-890-2419(平日10:00~17:00)

2019年10月15日(火)以降に、入賞・入選者ご本人に電話またはメールにてお知らせいたします。

※審査結果に関するお知らせはお答えできません。

2019年11月9日(土)11:00~ サンピアザ/1F 光の広場(予定)

入賞・入選作品 2019年11月27日(水)~12月2日(月) デュオ2/5F 新さっぽろギャラリー(予定)

応募作品 11月9日(土)~14日(木) サンピアザ/1F 光の広場(予定)

※応募多数の場合、全作品を展示できない場合もございます。

2019年07月08日

2019年度テレビCM〔第2回キャンパス説明会告知〕が下記の期間で放映されます。

北海道:7月18日~8月1日

青 森:7月13日~7月21日

こちらからも視聴できます。ぜひご覧ください!

★2019年度テレビCM〔第2回キャンパス説明会〕

2019年07月05日

第2回キャンパス説明会の申込みを開始しました。

北星のキャンパスで皆さんの来学をお待ちしています!!

▼ お申込みは以下の申込みフォームをご利用ください。

|

|

▲ 2019年度 第1回キャンパス説明会のようす

2019年07月05日

社会福祉学部の岡田教授が、室蘭市社会福祉協議会で行った「ふれあいサロン活動の進め方~継続と活性化に向けて~」と題した講演会で講師として招かれました。

参加者から「良いお話でした」「今後の参考になりました」などの声が聞かれました。

|

|

2019年07月03日

6月22日(土)に2019年度 第1回目となるキャンパス説明会が開催されました。

当日は、あいにく天候に恵まれませんでしたが、受付開始時刻の前から多くの方にお越しいただきました。雨が降っているにも関わらず、受付開始時刻には、校舎外まで長い列ができていました。

▲ 受付開始

▲校舎外まで列ができました。 ▲校舎外まで列ができました。 |

▲ようこそ北星へ ▲ようこそ北星へ |

受付時刻を例年より1時間早めて11時30分としました。プログラムが開始する12:30までの1時間は、学生食堂やカフェなどにも足を運んだ方も多くいらっしゃいました。

▲café sarahの様子 |

▲ 学食を利用しました |

12:30からプログラムが始まり、50周年記念ホールでは学長から高校生向けに「大学で学ぶ、北星で学ぶ」というテーマによる学長講話を実施しました。多くの高校生が、真剣に耳を傾けていました。

▲学長の講話 |

▲真剣に聞く高校生 |

また、学長講話と同じ時間帯に、保護者向けの説明会も行なわれました。

参加した方からは、「就職支援の詳しい内容を聞けてよかった」「副専攻制度を知り、子供に勧めたいと思った」など多くの感想が聞かれました。

▲ 保護者説明会の様子

学長講話の後は、各学科の説明・模擬講義・学生による個別相談が行われました。学科別に教室が分かれており、参加者は、それぞれ興味のある学科の会場へ移動します。

学科説明では、学科の特長や授業内容について各学科の先生から、詳しく説明がありました。このプログラムでは、ホームページやガイドブック等には書かれていないことも詳しく聞くことができます。

▲ 経済学科の説明 |

▲ 福祉計画学科の説明 |

模擬講義では、授業を体験しました。模擬講義のテーマや概要はプログラムに掲載されており、事前に内容を確認したうえで、興味のあるものに参加することができます。

▲福祉臨床学科の模擬講義 |

▲短期大学部英文学科の模擬講義 |

その後行われた学生による個別相談では、学生に直接話を聞ける貴重なチャンスということで、各学科の教室では高校生が熱心に質問していました。

▲学生の個別相談の様子① |

▲学生の個別相談の様子② |

6階には個別相談ブースが設けられ、教員による進学相談、就職相談、奨学金相談、アパート相談など、気になる事をそれぞれの業務を担当している教職員に直接聞くことが出来ます。

▲ 教員による進学相談 |

▲ 就職支援課職員によるの就職相談 |

キャンパス説明会のアンケートに答えてくれた方には「赤本」or「北星オリジナルグッズ」をプレゼントしました。webによるアンケートのため、アンケート引換場所では、多くの高校生がスマートフォンの画面を見せて引き替えを行っていました。

▲ 北星オリジナルグッズは消せる3色シャープペン |

▲ スマホを見せてプレゼントを引き換え |

ここまでに紹介したプログラムのほかにも、学生によるキャンパスツアーや保護者ツアー、留学説明などのプログラムを実施しました。第2回目のキャンパス説明会は、8月3日(土)です。ぜひお越しください!

★☆★☆★

今回のレポートで紹介した写真は、学生広報委員(愛称:キタボシ)の学生が撮影しました。

学生広報委員(愛称「キタボシ」)とは、学生の目線から北星学園大学の魅力を発信することを目的とした広報活動を行うボランティアの学生です。

▲ キタボシ公式ロゴマーク

2019年06月27日

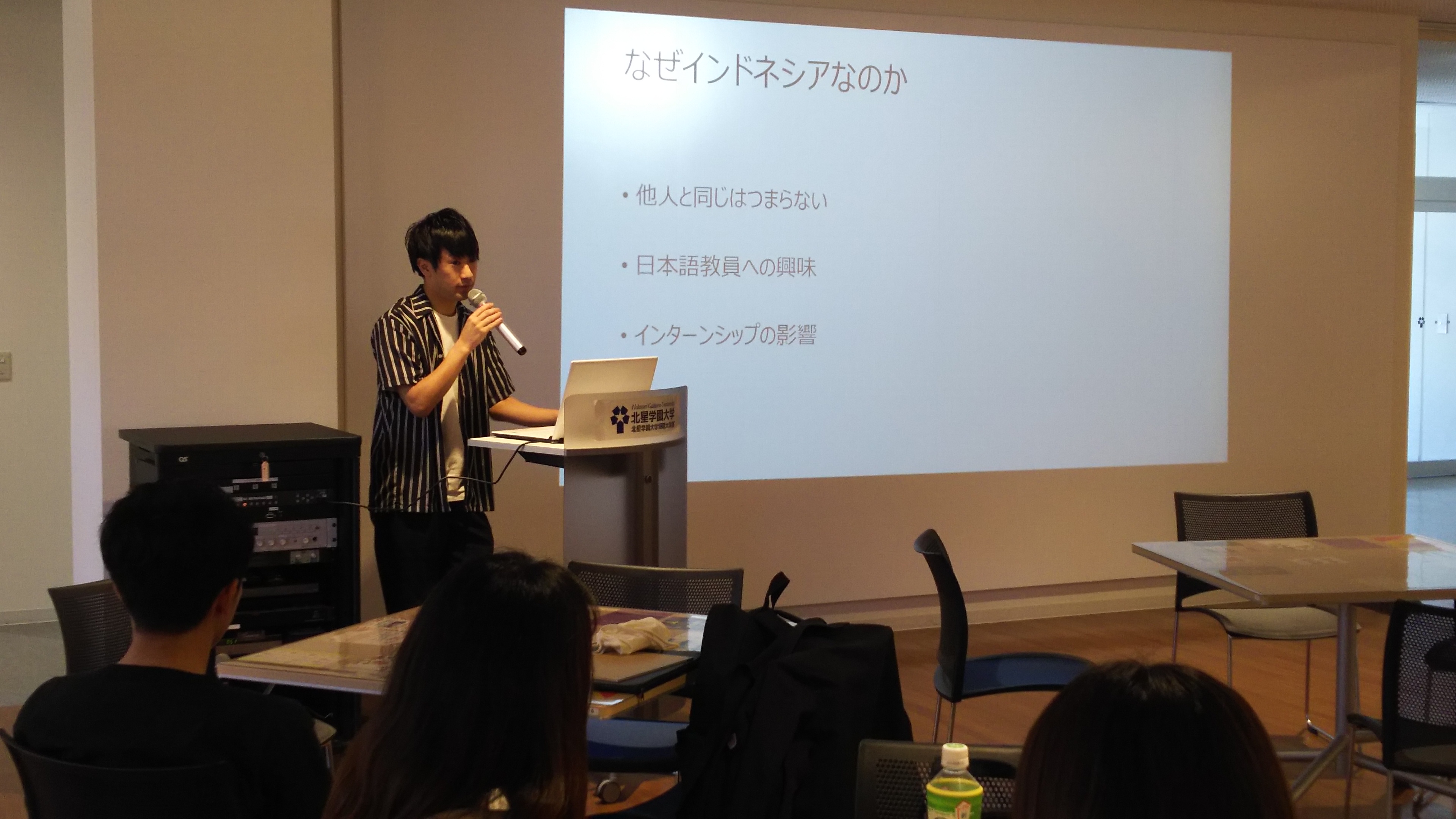

本学の派遣留学を終えた帰国生たちから貴重な留学体験談を聞くことが出来る「留学報告会」が行われました。

6月24日にアメリカのジュニアータ大学、6月26日はインドネシアのマラナタ・クリスチャン大学で留学生活を終えた学生がそれぞれ体験談を語ってくれました。

▲インドネシア(マラナタ・クリスチャン大学)留学体験報告会のようす

派遣留学に興味のある方はこちらをご覧ください。

2019年06月27日

社会福祉学部の岡田直人教授が6月14日、「第1回ちとせ地域福祉市民会議」で講演を行いました。

ちとせ地域福祉市民会議は、市民の意見や要望を計画に反映させ、家族、民生委員、町内会などを地域単位とした福祉施策などを検討するもので、その講師として招かれました。

岡田教授は、「地域の支援計画に基づいた地域福祉活動(小地域ネットワーク活動)等の仕掛けのつくり方」という演題で、市民会議で上がる市民の声の大切さなどを伝えました。

2019年06月27日

センター棟2階「ラーニング・コモンズ」は、学生の多様な学習スタイルに合うように考えられた6つのエリアがあり、連日多くの学生が利用しています。

ラーニング・コモンズでは、学習サポートセンターによる「学習セミナー」や「個別学習支援」など、様々な学習支援プログラムが展開されているほか、北星ピア・サポーターによる学生どうしの学び合いや学びのサポートが行われています。

▲ グループワーク、創作活動、プレゼンテーションなど様々な学習を行うことが出来るラーニング・コモンズ

昨日、大人気企画「ランチョンセミナー」が行われました。

「ランチョンセミナー」は、アカデミックな内容であるにも関わらず、所属している学部や学科を問わず参加した学生誰もが楽しめる内容のお話を聞くことが出来るため、毎回大人気です。

「色々なセミナーに参加したいけれど、授業と重なって参加出来ない」「参加出来る時間でセミナーを開催してほしい」という学生からの要望に応え、昼休みの時間帯に開催しています。

昼休みの開催ということもあり、なんとこのセミナーには、先着20名限定でおにぎりが2個無料で配られるのです!学生はおなかも頭も満たしながら、講演を聞くことができます。

今回は、短期大学部英文学科のコッター先生が担当しました。

ランチョンセミナーは、お話を聞くだけではなく、後半には質問時間が用意されており、学生も主体となってセミナーに参加することができます。

北星学園大学では、学生の「学びたい」をこれからもサポートしていきます。

▲ セミナーの様子

2019年06月26日

「第15回障害児教育夏季セミナー」を下記のとおり開催いたします。

国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援センター 発達渉外支援推進官 加藤先生を講師としてお招きし、発達障害のある児童生徒の具体的支援について講演していただきます。

受講を希望される方は申込みフォームまたは、renkei@hokusei.ac.jpまでお申込みください。

多くの方の受講をお待ちしております。

申し込み受付は終了しました

詳細はこちらからご覧ください。

社会連携課 障害児教育夏季セミナー係

〒004-8631 札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号

E-mail:renkei@hokusei.ac.jp

アーカイブ