学科の取り組み

department-news

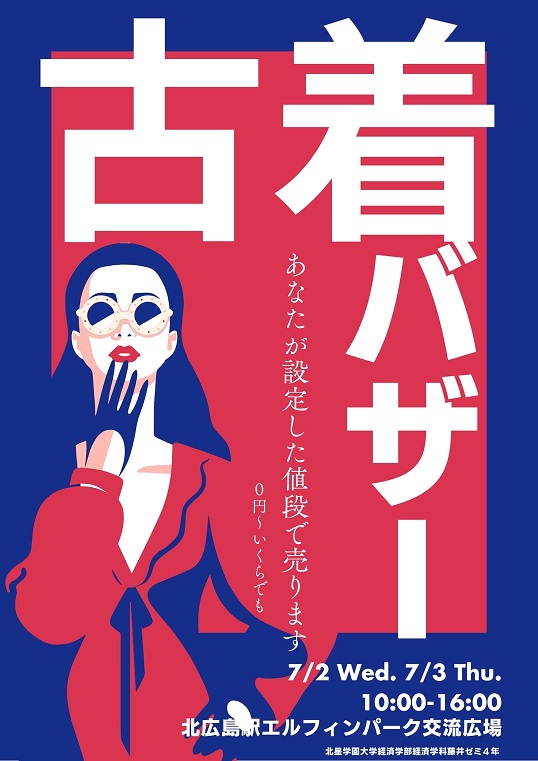

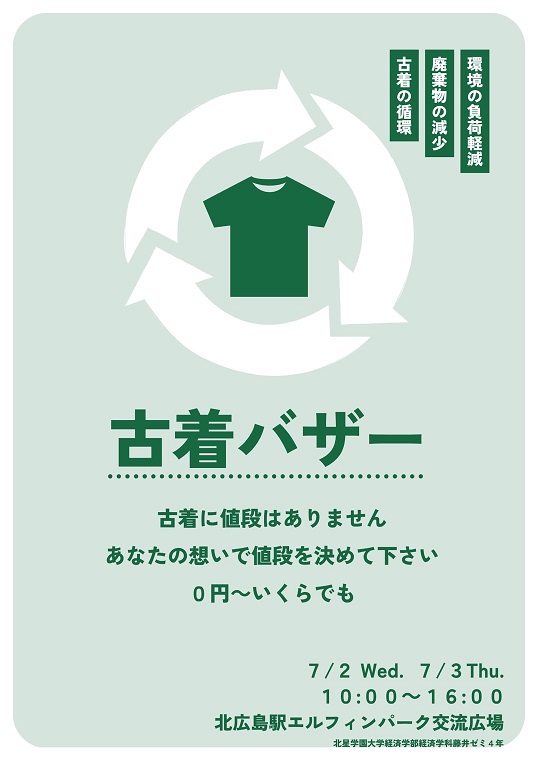

経済学部 藤井ゼミ4年 古着回収班が古着バザーを開催します。

今月上旬に行われた、北広島駅、苫小牧市勇払マリーナでの開催同様に、本学園附属高校とCAPO大谷地で回収した古着の販売がメインになります。

すべての商品を購入者の希望する価格で販売します。ぜひ足をお運びください。

開催日時:7月22日(火)・25日(金)14:40~17:10、 27日(日)10:40~17:00

場所:白石まちづくりイベント広場

<関連リンク>

・北星学園大学 藤井ゼミ4期生 古着回収班

・【7/2(水)~3(木)、5(土)開催】経済学部 藤井ゼミ 古着回収班によるバザーのお知らせ(2025.6.30)

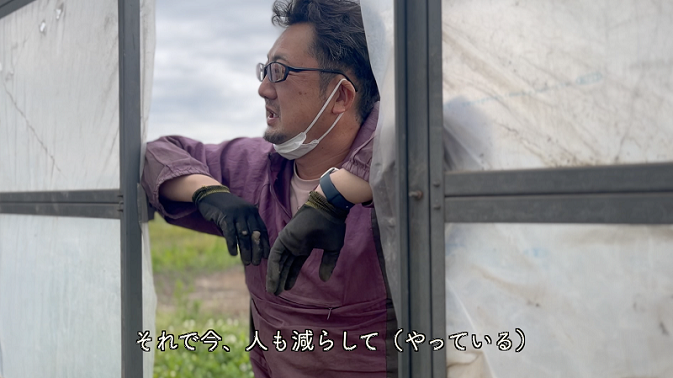

文学部 心理・コミュニケーション学科 妹尾ゼミの学生が制作したドキュメンタリー作品「菜三菜四〜食卓の裏舞台〜」が、北海道映像コンテスト2025にて学生部門・奨励賞を受賞しました。

こちらのコンテストは、北海道における映像コンテンツ普及と向上、併せて人材育成寄与目的のため、一般社団法人北海道映像関連事業者協会、総務省北海道総合通信局によって公募されているものです。

本受賞作では、大学との共同研究でAI農業に取り組む旭川の農家に泊まり込みで密着取材を行い、農業の現場で起きている課題や展望を描きました。

7月9日(水)に行われた札幌ガーデンパレスでの表彰式では代表の学生3名が登壇、受賞に際し「現代的な、ライブ感覚の訴求力に優れた作品。構図作り、動的な編集が秀逸。インタビューで農業者の本音をよく引き出していた。カメラワークの技術も学生とは思えないレベルで安定している」との高い講評をいただきました。

<関連リンク>

- 北海道映像コンテスト2025入選(文学部 心理・コミュニケーション学科HP)

- 「北海道映像コンテスト2025」審査結果(北海道映像関連事業者協会HP)

2025年07月15日

6月28日(土)~29日(日)の2日間、本学経済学部 萱野 智篤 教授が実行委員長を務める「フェアトレードフェスタ in さっぽろ2025」が札幌市民交流プラザにて開催され、4,103名の方々の来場を得て盛況のうちに終了しました。

本学をはじめ、札幌学院大学、北海学園大学、札幌大谷大学の計4校から総勢60名の学生たちが参加し、本学公認サークルの「北星フェアトレード」が物販ブースの出展とワークショップ、経済学部「演習I」と「フェアトレード」の履修者は課外実習としてミニ・インターンやワークショップスタッフとしてイベント運営に携わることで数多くの学びを得ることができました。

なお、当日の会場の様子は、イベントHPの「当日のオンライン配信」のアーカイブからご覧いただけます。

<関連リンク>

「フェアトレードフェスタ in さっぽろ2025」 開催のお知らせ(2025.6.23)

2025年06月30日

経済学部 藤井ゼミ4年 古着回収班が古着バザーを開催します。

昨年12月に開催したバザー後、本学園附属高校とCAPO大谷地で回収した古着の販売がメインになります。

|

|

期間:7月2日(水)~7月3日(木)

時間:10:00〜16:00

場所:北広島駅エルフィンパーク交流広場

期間:7月5日(土)

時間:13:00〜20:00

場所:苫小牧市勇払マリーナ(ゆうふつ花火大会での出店)

すべての商品を購入者の希望する価格で販売します。ぜひ足をお運びください。

また、7月末には白石まちづくりイベント広場での出展も予定しています。詳細につきましては追ってお知らせいたします。

<関連リンク>

・北星学園大学 藤井ゼミ4期生 古着回収班

・【12/17~20開催】経済学部 藤井ゼミ 古着回収班によるバザーのお知らせ(2024.12.16)

2025年06月19日

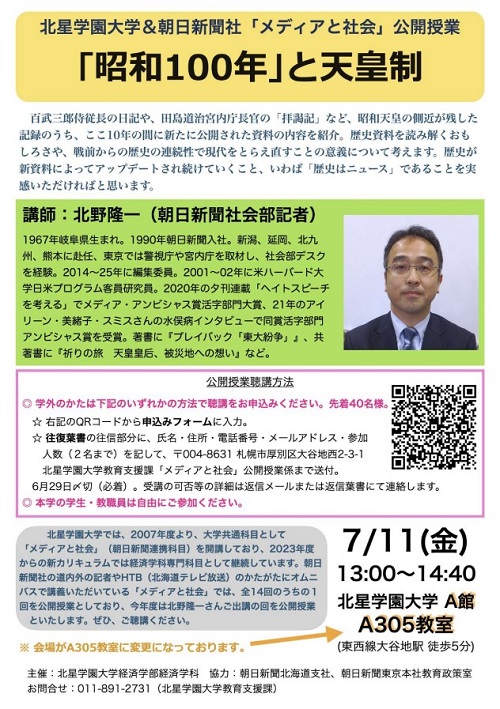

本学経済学科と朝日新聞社が開講している「メディアと社会」の公開授業を以下のとおり対面で開催いたします。ぜひご参加ください。

【演題】「昭和100年」と天皇制

【内容】天皇制と日本人のくらし、憲法とのかかわりに触れた上で、昭和天皇と戦争のかかわりについて、最近公表された資料から読み解き、歴史が新資料によってアップデートされ続けていくこと、いわば「歴史はニュース」であることをお話します。さらに、平成の天皇・皇后の慰霊の旅に触れることを通じて、戦後補償や日本と他国との国際関係について考えます。

【日時】2025年7月11日(金)13:00~14:40

【実施場所】北星学園大学 A館 A305教室

【講師】北野 隆一 氏(朝日新聞社会部記者)

【参加費】無料

【申込方法】

<申し込みは締め切りました>

【定員】先着40名

【受講可否の連絡】返信ハガキまたは返信メールにて通知

【問い合わせ先】北星学園大学 教育支援課:011-891-2731(代表)

【主催】北星学園大学 経済学部 経済学科

【講師略歴等】

1990年朝日新聞入社。新潟、宮崎・延岡、北九州、熊本に赴任、東京では警視庁や宮内庁を取材、社会部デスクを経験。2014~25年に編集委員。2001~02年に米ハーバード大学日米プログラム客員研究員。2020年の夕刊連載「ヘイトスピーチを考える」でメディア・アンビシャス賞活字部門大賞、21年のアイリーン・美緒子・スミスさんの水俣病インタビューで同賞活字部門アンビシャス賞を受賞。著書多数。

2025年03月17日

去る3月8日(土)文学部 心理・応用コミュニケーション学科主催の「心コミラウンドテーブル」を開催しました。

心コミラウンドテーブルは、卒業生と在学生、および学科スタッフが近況を報告し、学科の交流を深めるために開催されており、今年度で通算15回目となります。

今年度は、優秀卒業研究、卒業生報告、および新任教員の自己紹介が企画されました。当日は、50名を超える卒業生、在学生、および高校生にご参加いただきました。

【優秀卒業研究】

2024年度卒業研究の中で、特に優秀な2組に発表していただきました。4年間での学びの集大成となるため、非常に興味深く、在学生のお手本となるような発表でした。以下、卒業研究のタイトルです。

・『もふもふ』ってどんな意味?

—聞き馴染みのないオノマトペの意味推測における音と語の位置及び文脈の役割—

・幼少期における野外教育の経験に関する研究~木に触れて遊ぶ必要性~

【卒業生報告】

幅広い分野で活躍している卒業生の5名に、パネル・ディスカッション形式でお話しいただきました。心コミでの学びが社会人になってからどのように生かされているのかをお話しいただき、在学生だけではなく、高校生にとっても良い刺激となりました。

【新任教員の自己紹介】

2024年度より心理・応用コミュニケーション学科に着任された、妹尾准教授と山本専任講師に自己紹介をしていただきました。最後は2人の息の合った漫才風の掛け合いで、場を盛り上げてくださいました。

<関連リンク>

・心コミラウンドテーブル2025が開催されました(心理・応用コミュニケーション学科 HPより)

2025年03月12日

2025年02月03日

本学短期大学部では、従来から地元産業界の理解と地域の課題解決に向けた連携事業の取り組みを実施しています。

その一環で、北海道にとって重要な役割を果たしている観光ホスピタリティ産業を理解し、インバウンド観光及び地域の発展に資することを目的として、本学と㈱JTB北海道事業部は「連携・協力に関する協定」を締結しております。

この協定に基づく取組として、㈱JTB北海道事業部の方を講師として授業にお招きし、北海道の観光と経済を題材にお話しいただき、

授業には英文学科 森越教授の「総合講義ホスピタリティ」受講生および生活創造学科 山本准教授の「生活学基礎演習Ⅱ」受講生が参加しました。

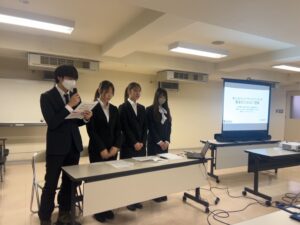

学生は授業の内容を踏まえて、北海道内の観光地について現状の課題やその解決策、国内外からの観光客誘致に向けた新たなアクティビティの提案といった調査・検討をグループに分かれて行いました。

学生たちは調査・検討の結果をプレゼン形式に取りまとめ、「学生発表会」として㈱JTB北海道事業部の方を審査員としてお招きし、グループごとに発表しました。プレゼン終了後には審査員の方から発表内容に対する質疑応答の他に、発表方法や調査方法についてアドバイスもいただきました。このような企業の方から直接ご指導いただけることは、学生にとっては今回の調査だけでなく、今後の様々な場面において活かすことのできる非常に貴重な経験となりました。

本協定により、本学と㈱JTB北海道事業部が協力し、相互の発展と地域振興に資することを目的により一層協働していきます。本学では自治体や企業と連携し、さまざまな課題解決に取り組む授業等を展開しています。

札幌副都心(新さっぽろ地区)にて商業・業務施設の管理・運営を行っている㈱札幌副都心開発公社と本学学生が協働で、来訪者の購買行動や意識、要望を把握するためのアンケート調査を行っており、今年度は経営情報学科の鈴木克典ゼミの学生、短期大学部生活創造学科の山本准教授の受講生が調査に当たりました。

12月17日(火)に実施した報告会では、現地調査・アンケートによる集計結果の発表と、学生自らの分析に基づく企画提案を行いました。

鈴木ゼミの学生と山本准教授の受講生たちは、上記施設の利用者を対象とした対面アンケートの集計・分析結果や現地の視察などを通して見つけた問題点を指摘し、学生ならではの感性を生かした新店舗の誘致や案内掲示板の改善、集客力を高めるためのアプローチ方法などをメリット・デメリットを含めながら提案を行いました。また、それぞれの提案内容に対する質疑応答も行いました。

▲鈴木ゼミの学生によるプレゼンテーション ▲山本准教授の受講者によるプレゼンテーション

発表後、札幌副都心開発公社の方から、調査からプレゼンテーションまでを含めたお客様調査の活動全体に係る講評をいただき、今後の活動においても生かせる学び・気づきを得る機会となりました。

10年以上続くこちらのプロジェクトは、施設利用者の生の声として現場にも反映され、新さっぽろの商業施設を運営する上での参考資料として活用されています。

本学では自治体や企業と協定を結び、地域の課題を解決するような様々な授業を展開しています。

- 【7/22(火)、25(金)、27(日)開催】経済学部 藤井ゼミ 古着回収班によるバザーのお知らせ2025.07.18

- 文学部 心理・コミュニケーション学科 妹尾ゼミ生が「北海道映像コンテスト2025」学生部門・奨励賞を受賞しました2025.07.17

- 「フェアトレードフェスタ in さっぽろ2025」(6/28~29@札幌市民交流プラザ)活動報告2025.07.15

- 【7/2(水)~3(木)、5(土)開催】経済学部 藤井ゼミ 古着回収班によるバザーのお知らせ2025.06.30

- 【申込受付終了】7/11(金)経済学科 公開授業 開催のお知らせ2025.06.19

- 文学部 心理・応用コミュニケーション学科「心コミラウンドテーブル」を開催しました2025.03.17

- 本学学生が北海道児童青年精神保健学会で優秀発表賞を受賞しました2025.03.12

- 北海道の観光コンテンツについて学生発表会を行いました2025.02.03

- 本学学生と札幌副都心開発公社による協働プロジェクト「新さっぽろ商業施設お客様調査」の報告会を行いました2025.02.03

- 経済学部 西脇ゼミの活動に関する記事が大學新聞に掲載されました2024.12.26

カテゴリー