Publicity

2025年05月27日

5月17日(土)~5月18日(日)にかけて、インターナショナルキャンプを実施しました。

インターナショナルキャンプは、本学の在学生と海外からの留学生が各種体験や見学を通して日本文化を学び、宿泊を通して同じ時間を過ごすことで交流を深めることを目的としています。

インターナショナルキャンプの1日目は白老町のウポポイ(民族共生象徴空間)と函館山を見学し、函館で宿泊しました。

|

|

|

|

■道中立ち寄った、噴火湾ハイウェイオアシス、道の駅 なないろ·ななえ にて

|

|

■函館山見学

|

|

|

|

■湯の川観光ホテル祥苑での夕食の様子

|

|

|

|

2日目は五稜郭を見学し、函館ベイエリアを散策後、帰路につきました。

■五稜郭見学、函館ベイエリア散策

|

|

|

|

|

|

|

|

参加者全員が楽しく学びながら、交流を深めることができました。

インターナショナルキャンプは秋期も実施予定ですので、留学生と交流しながらの1泊旅行に興味がある本学学生はぜひご参加ください。

国際教育センターでは各種国際交流イベントの情報をSNS(Instagram、Twitter、Facebook)やポータルサイト(n☆star)を通じて発信しています。ぜひチェックしてください。

2025年05月26日

5月17日(土)、生活協同組合コープさっぽろが主催する「Hokkaido 海のクリーンアップ大作戦! vol.5」に本学学生と教職員が参加し、海岸清掃活動を行いました。

会場のあそびーち石狩(石狩浜海水浴場)に全道の学校、企業、団体や一般の方など3,000人以上が集まり、本学からは100名を超える学生、教職員が参加しました。

この活動10,000人を超える参加者が、全道47か所で清掃活動を行うものです。会場にはマイクロプラスチックについて学べるブースや無料給水所等も設置され、拾った珍しいゴミを競うおもしろごみコンテストも行われました。あそびーち石狩はこの度の清掃活動により、ゴミが全く見当たらなくなるほどきれいになりました。

本学から参加した学生は、学生団体のボランティアサークルable、社会福祉研究会ポルタのメンバーの人数が多かったですが、学生はゼミや、友人同士で参加してくれた方もいました。(able、ポルタをはじめご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!)

|

|

|

|

|

<関連リンク>

Hokkaido海のクリーンアップ大作戦!Vol.5 - MY BOTTLE ECO ACTION マイボトルエコアクション

社会福祉研究会ポルタInstagram

ボランティアサークルable Instagram

2025年05月14日

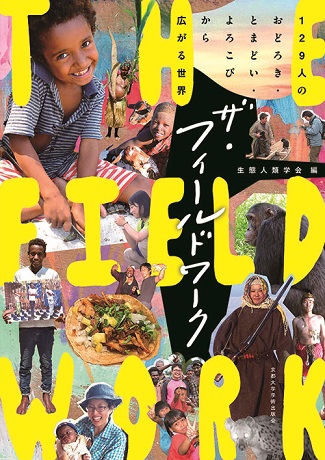

短期大学部 風戸 真理 准教授が、研究分野である文化人類学・地域研究に関連する共著を出版されました。

書名:ザ・フィールドワーク 129人のおどろき・とまどい・よろこびから広がる世界

生態人類学会 編

「人とは何だろう?」。人間が地球のシステムを大きく変えてしまう今、極北や高地から熱帯そして島々まで世界中を飛び回って環境と人との関わりの最前線から人間社会のあり方を考えているのが、私たち生態人類学者です。ではその日常とはどんなものなのか? ふだん学術書や論文では書けない、発見、悲哀、悦楽、恐怖等々、現場(フィールド)にしかない<絶景>を、老若男女、129人の生態人類学者が初めて語ります。

※京都大学学術出版会HPより

風戸准教授は「PART 8 在来の知から学ぶ 自然を活かす様々な形」の中で、研究対象のモンゴル・遊牧に関連する「ゲル—建てたり、たたんだりできる家」を執筆されています。

なお、こちらの書籍は本学図書館にも所蔵されています。貸出状況はこちらからご確認いただけます。

書籍についての詳細は 京都大学学術出版会HPをご覧ください。

文学部 山本 範子 教授 と 竹部 春樹 専任講師 が、早川書房発行の文芸誌『S-Fマガジン6月号』に寄稿しました。

山本教授による、台湾を代表するクィアSF小説作家:洪凌氏の翻訳と、竹部専任講師のアメリカのSF作家:ハーラン・エリスンについての論考「ハーラン・エリスンの〈危険すぎたヴィジョン〉——「少年と犬」を読むためのヒント」が掲載されています。

2025年05月09日

経済学部 経営情報学科 鈴木 克典 教授が実行委員長を務める 北のシニアビジネス交流会実行委員会 主催の『第6回 北のシニアビジネス交流会 in 札幌』が下記の要領で開催されます。

学生・大学院生は、無料となりますので、ふるってご参加ください。

[モデレーター] 北星学園大学 鈴木 克典 教授

2025年05月08日

2025年04月22日

北星学園大学 学生医療互助会では、朝食を抜きがちな大学生に健康的な学校生活を送ってもらうことを目的として、2016年度から朝食50円キャンペーンを実施しています(※本学在学生が対象)。

本日4月22日から、本年度1回目のキャンペーンが始まりました(2025年度は4回の開催を予定)。

およそ600円相当のメニューが50円で食べられますので、この機会にぜひご利用ください。

*日時・メニューは予告なく変更する場合がございます。

*それぞれ、+みそ汁(23日はゼリー)と野菜生活100。

*各日100食限定。100食以上の利用があった場合はカレーライス+野菜生活100を提供。

*お支払は現金またはICカードになります(※ICカードを利用する場合は、大学生協アプリの登録が必要になります。事前に登録お願いします)。

当日はレジが混雑する場合もありますので、あらかじめ準備をお願いします。

また、初日である本日、HBC北海道放送の取材が入りました。

本日16:50からの今日ドキッ!にて放送予定です。

▲HBCニュース(Youtube)より

学生医療互助会では、ほかにも学生のみなさんの学生生活を様々な点でサポートしています。

詳しくはホームページまたはパンフレット等をご覧ください。

|

|

|

|

|

|

▲キャンペーン初日の様子

社会福祉学部 星野 宏司 教授 が、4月23日のフジテレビ「世界の何だコレ!?ミステリー」に出演します。

札幌では同日 19:00より、UHB または TVerにてご覧いただけます。

※放送後1週間、TVerにて見逃し配信される予定です。

星野教授は、番組冒頭の「世界で撮られた何だコレ映像」のコーナーに出演予定です。

2025年04月21日

4月2日(水)に新入生を対象とした「北星ピア・サポーター(以下、「ピアサポ」による説明会」が開催されました(心理学科は4月3日(木)の「心理学科オリエンテーション」内で実施)。

この説明会は、学科別に実施しており、初めての大学生活で分からないことが多い新入生に対して、不安を解消するため、履修登録の方法や学科の特徴などを学生目線で丁寧に説明しています。

今年の説明会は、全学科合計で、898名の新入生が参加され、入学生数の9割を超える参加となりました。参加した学生からは、「不安だったことやわからなかったことを解消できてよかったです」といった声が寄せられました。

また、4月3日(木)、7日(月)、8日(火)には、北星ピア・サポーターによる「なんでも相談会」が行われました。

「なんでも相談会」とは、履修登録や大学生活の相談ができる全学年対象の相談会です。3日間で、新入生を中心に延べ573名の学生が参加し、実際に参加した学生からは、「親身に対応してくれました」、「優しく教えてくれて助かりました」といった、感謝の声が寄せられていました。

<説明会の様子>

|

|

|

|

<なんでも相談会の様子>

|

|

|

|

北星ピア・サポーターは、「学生を支援する学生」として日々奮闘しています。

活動については「北星ピア・サポーター公式 Instagram」から随時お知らせしていますのでご覧ください.

北星学園大学の学生を支援する学生のことを「北星ピア・サポーター」と呼んでいます。

2014年度から試行的に活動を開始し、2015年度に本格的なスタートを切りました。

どうしたら学生が楽しく学ぶことができるか、学生のために何ができるかを日々考えて活動しています。

これまでの活動として、上記の説明会&履修相談会の他に、

ピアサポが企画した学習会やゼミ説明会等を実施しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

カテゴリー

アーカイブ