Publicity

2025年10月22日

北星学園大学と歌志内市は、2013年に連携協定を締結し、社会福祉学部福祉計画学科で実施しているコミュニティーワーク実習を始めとした様々な連携事業を行っております。(本学の地域連携についてはこちらをご覧ください)

連携事業の一環として、10月9日(木)に「チロル学園」の講座を本学で行いました。

「チロル学園」とは、歌志内市教育委員会が主催する市民向けの生涯学習講座で、市民が仲間作りとともに楽しく学んで知識を深めることを目的とし、健康、文学、環境問題、生活など多様なテーマを設けた講座を受講するものです。年16回開催するうちの1回が今回本学にて開催されました。

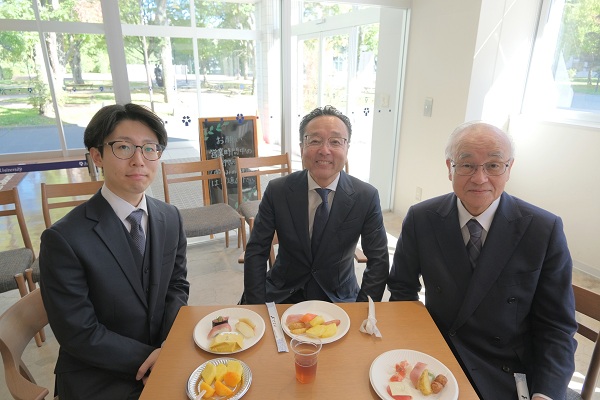

本学職員による大学のあゆみなどの紹介説明に続き、経済学部 経済学科 藤井 康平 先生による「環境経済学」の講義を体験。学生とともに真剣な様子で耳を傾けていました。

その後、大学会館にある学生食堂にて昼食を召し上がっていただき、午後はキャンパス内の施設見学を行いました。

参加者の方からは「このように充実した教育環境のもとで学べる学生の皆さんが羨ましく感じられた。もし若い頃にこのような機会があれば、ぜひこの大学で学びたい。」というお声もいただき、地域の皆さまとのつながりの大切さを改めて感じることができました。

なお、10月25日(土)には、本学の吹奏楽部が歌志内市コミュニティセンター「うたみん」にてコンサートを開催いたします。

本学は今後も世代を超え地域に開かれた学びの場として、相互交流・連携事業をすすめてまいります。

2025年10月21日

「第64回 星学祭 Be the twinkle!~輝くのは今だ!~」が、10月12日(日)に開催されました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2025年10月20日

心理・応用コミュニケーション学科4年の阿部咲月さんが北海道最大級のクリエイティブ・コンベンション「No Maps」に登壇しました。

No Mapsは、テクノロジー・ビジネス・社会課題など幅広い分野の人々が札幌に集い、未来の社会を形づくる新しいアイデアや挑戦を共有する場です。単なるイベントにとどまらず、社会に変化をもたらすソーシャルインパクトを生み出す「実験のプラットフォーム」としても位置づけられています。

本学からの登壇は、昨年の一宮優斗さん(経営情報学科4年)に続き二人目となります。

阿部さんは、これまで取り組んできた月形町での国際交流活動について紹介しました。1ヶ月の留学経験で価値観が大きく変わったことをきっかけに、「自分の故郷である月形町でも国際交流の機会をつくりたい」という思いを抱き、その原動力には「田舎だからできないをなくしたい」という強い気持ちがありました。これまでには、冬に焚き火を囲んで交流を楽しんだり、かまくらを活用した体験イベントを行ったり、地域のお祭りを通じて外国人や子どもたちが一緒に楽しめる場をつくってきました。

阿部さんの活動は、地方とグローバル、学生と社会人、教育とビジネスといった異なる領域を繋げるヒントとして受け止められ、その場にいた人々の新たな連携やアイデアの芽生えにもつながりました。今回のNo Maps登壇を機に、阿部さんの活動がさらに広がっていくことが期待されます。

|

|

2025年10月14日

2025年10月02日

9月30日(火)、大学礼拝堂(チャペル)にて2025年度前期末卒業式を挙行しました。

■前期末卒業式の様子

|

|

|

|

■式典後 祝賀会の様子

|

|

|

|

2025年度前期の卒業・修了生は、学部卒業生が24名、大学院修了生が1名です。

卒業生、修了生のみなさま、ご卒業誠におめでとうございます。

<関連リンク>

2025年度 前期末卒業式のご案内(2025.8.29)

インドネシアのマラナタ・クリスチャン大学と本学は、教員についても交流を行っています。

この度、マラナタ・クリスチャン大学からの交流教員第1号としてアントン・スタンディオ先生を2025年9月よりお迎えしています。

アントン・スタンディオ先生は、学際的芸術としての演劇・映画が専門で、とくにインドネシア映画界におけるホラー映画や華僑についての描写を研究しています。演劇においては、ご自身も10年以上にわたり数多くの舞台作品に関わり、助監督、演出家、脚本家、俳優として活動してこられました。

本学でもこの9月からの後期授業で国際交流関係科目の4クラスを担当して下さいます。

1. 国際交流特別講義F(Theater Production)水曜1限目

*舞台製作

2. 国際交流特別講義L(Indonesian Culture)金曜3限目

*インドネシアの文化

3. 国際交流特別講義H(Introduction to Film Studies)火曜日4限目と木曜日3限目

*映像制作について

*Hは、同じ内容の講義を(a)と(b)として、別々の日時に授業を行います。

履修はどちらか一つのみになります。

アントン・スタンディオ先生は、今年の12月末まで本学にいらっしゃる予定です。

博士課程をアメリカのオハイオ大学で取得され海外生活経験があり、また以前にも本学に滞在した経験があることから、今回の本学での生活にも素早く馴染まれています。

ぜひこの機会に、本学の学生・教職員との交流を深めたいですね。

Teacher Exchange Agreement between Hokusei Gakuen University and Maranatha Christian University has been engaged since 2020. Now, we are pleased to welcome Professor Anton Sutandio as the first exchange faculty member from Maranatha Christian University, starting in September 2025.

Prof. Anton Sutandio's area of specialization is film and theater, which he approaches as interdisciplinary arts. He specializes in Indonesian cinema, particularly its horror genre and the depiction of the Chinese diaspora. In the field of theater, Prof. Anton has been involved in numerous stage productions for over a decade, serving as an assistant director, director, scriptwriter, and actor. He will teach four courses in English at HGU starting this September semester.

1. Special Lecture F (Theater Production) Wednesdays, 1st Period

2. Special Lecture L (Indonesian Culture) Fridays, 3rd Period

3. Special Lecture H (Introduction to Film Studies) Tuesdays, 4th Period and Thursdays, 3rd Period

*H is offered twice in 2 separate classes, (a) and (b), on different days and times.

Students may enroll in only one of these.

Professor Anton Sutandio will stay at HGU until the end of December 2025.

He is able to adapt quickly to life in Japan due to his familiarity with the country from previous visits and his experience living abroad as a doctoral student at Ohio University, U.S.A. We look forward to this opportunity to further deepen our exchanges with the students and faculty.

2025年10月01日

10月3日(金) 19:57〜20:42 NHK総合にて放送されるバラエティ番組「チコちゃんに叱られる!」に 本学前学長 大坊 郁夫 名誉教授が出演します(10月04日 8:15〜9:00 再放送予定)。

大坊名誉教授は「考えるときに腕を組むのはなぜ?…実験!人間はどんな姿勢のときに集中して考えられるのか!?」のコーナーにてコメントします。

今回のチコちゃんの疑問は…プロ野球の優勝チームがビールかけをするようになったのはなぜ?なぜハンコに使う色は赤?考えるときに腕を組むのはなぜ?わかりますか?

【出演】岡村隆史【ゲスト】吉瀬美智子,板垣李光人【リポーター】塚原愛【声】木村祐一【語り】森田美由紀

<詳細>

プロ野球の優勝チームがビールかけをするようになったのはなぜ?…あの時たぶんこんなことが起きたはず!?名優が体当たりの熱演で過去に光を当てる!なぜハンコに使う色は赤?…実は色に決まりはなかった!?歴史が作った壮大な物語とは!?考えるときに腕を組むのはなぜ?…実験!人間はどんな姿勢のときに集中して考えられるのか!?ゲストは吉瀬美智子さんと板垣李光人さん!吉瀬さんが娘にダメ出しされた表情とは!?

※番組HPより

2025年09月30日

本学経済学部 秋元 由裕 専任講師が、9月29日に書籍を出版されました(ヨーク大学社会学部 マルチェロ・ムスト教授、東京大学大学院総合文化研究科 斎藤 幸平 准教授、立教大学経済学部 佐々木 隆治 教授らとの共編著)。

危機の時代に、マルクスを〈再発見〉する

貧困と不平等、気候危機、そして戦争。

資本主義をラディカルに分析したマルクスの思想が、いま新たな解釈とともに復権している。

世界的に知られる研究者たちが、22の重要概念を解説。批判的で開かれた思考のために。

●日本語版オリジナルの序章「マルクスの理論的革命」を収録

●解説:斎藤幸平、佐々木隆治

*出版社HPより

秋元専任講師は、フランスの哲学者 イザベル・ガロ 氏による「芸術」の章を翻訳しています。

詳細はこちら(地平社HP)をご覧ください。

2025年09月29日

札幌圏におけるフランス語学習の振興と、高校生と北星学園大学生との交流を目的として、「第一回 大学生・高校生 フランス語暗唱コンクール」を、本学言語教育部門・国際教育センター共催により開催いたします。

発音・リズム・表現力を競い合いながら、フランス語の魅力を共に分かち合いましょう。

◆日時:2025年10月26日(日)13:00~15:00

◆会場:北星学園大学 大谷地キャンパス センター棟 国際ラウンジ

◆コンクールの内容:1分程度のフランス語テキスト(いくつかの候補から選択)の暗唱

◆応募要項

・対象:フランス語を学習している北星学園大学生 および 札幌市内の高校生

・定員:約20名(応募多数の場合、一次選考あり)

◆応募締切:2025年10月8日(水)

◆賞品あり(Amazonギフトカードなど)

◆詳細・申込:formsにてご確認ください。

カテゴリー

アーカイブ